网络舆论对公众看待热点问题的态度影响调查

调研报告

课题主持人:张 宸(学号3252379420)

课题组成员:刘珂含(学号3252383210)

王闻卿(学号3252379412)

曹诗晴(学号3252379419)

刘家瑞(学号3252379413)

魏国骜(学号3252377119)

指导老师: 朱 飞

目 录

调查报告

一、前言

如今我们身处一个复杂多变的网络时代,信息传播非常迅速。由于网络的发达,每天都能接受到各种新闻消息,但是无法辨认其中是否是真实的,从而很容易受到各种热点事件的干扰,影响对外界的判断。随着现代网络的发展,人们可以在网上发表自己的观点与看法,有些网民随意在各种新闻下评论,引发新闻舆论。由于网络传播的速度,从而使网络舆论被大肆传播,同时由于网络的扩散速度较快,导致很难对这些舆论进行控制。面对如今这种网络上的新闻舆论问题,如何对这些舆论进行控制,要政府以及网络监管者进行控制,避免舆论对人的诱导,造成社会不稳定性。对此,政府需要对目前的网络传播现状进行监管, 建立有效的体系,从而控制舆论给社会所带来的负面影响。

当今社会是一个网络时代,各种信息都能在网上找到,网上传播的信息有真实的也有负面的,对此如何进行甄别是一件非常困难的事情。目前,各种网络社交平台的出现,能通过其接受到各种信息,并很快分享出去,这种方式的信息传播速度非常迅速。同时由于信息的传播,每个人都能在信息下面进行评论,在新闻事件下面发表自己的意见,在看新闻信息的同时也能看到这些评论。从而导致有些人使用网络匿名,随意在网络上发布各种评论,导致一些人盲目跟风,使一些负面消息被无限扩展开来,给社会带来不安定影响。由此,要重视网络新闻舆论传播的危害性,做好对网络的监管控制,保持网络的正能量,避免舆论给大众的诱导。对此,如何解决网络能给人自由发表个人看法的同时,也能采用措施来避免网络舆论的传播,给网络环境一抹绿色,是一个值得考虑的问题。

二、调查概述

随着社会的飞速发展,公众的社会参与意识不断提高。网络时代的到来,为公众的参与和表达提供了更为广阔的空间。人们开始利用网络平台表达自己的意见和诉求,当一件公众事件发生时,公众依托网络平台衍生出的网络舆论,传播速度之快、影响范围之广、表达内容之多元,是主流媒体无法企及和代替的。

由于网络传播的开放化、自由化、多样化,网络所传播的信息往往也具有两面性,对公众在热点事件信息的了解会造成一定的干扰。公众在网络世界表达自己的思想和言论的同时,对热点事件后续的发展也会造成一定的影响。而网络舆论对公众看待热点问题的态度是否有影响、如何影响,便是我们调查的主要目的。

本次调查以江苏省范围内的居民为主体,采用随机抽样方法选取调查对象,为了能全面反映公众看待热点问题的态度及网络舆论对其的影响情况,我们针对不同年龄段的群体进行了问卷调查。

本次调查主要采取问卷调查。问卷由 30 个问题构成,主要询问了公众的个人情况、对网络舆论的看法、如何看待热点事件、网络舆论对看待热点事件的影响及其他方面的具体情况。本次问卷调查以网上调查为主要调查渠道,网络问卷实际有效填写份数共有 563 份。

三、调查问卷结果分析

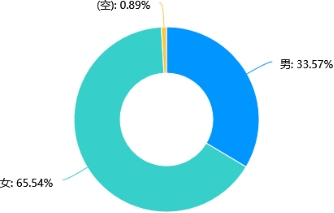

1、性别

环状图中显示,在被调查者的性别中女性占比为 65.54%,男性占比为 33.57%。男女占比存在一定的差距,可以从感性和理性两个角度出发,对网络舆论对公众看待热点事件的态度影响与否展开分析。

|

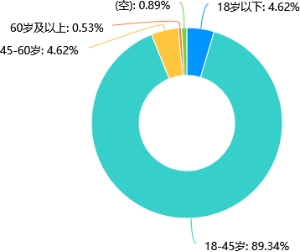

2、年龄

环状图表显示,被调查者的年龄大多数处于 18-45 岁,占总比的89.34%。45-60 岁的中老年群体与 18 岁以下的青少年群体占比均为4.62%,60 岁以上的老年群体仅占 0.53%。各年龄段的被调查者比例处于失衡状态,调查结果相对来而言大部分代表 18-45 岁的成年群体。

|

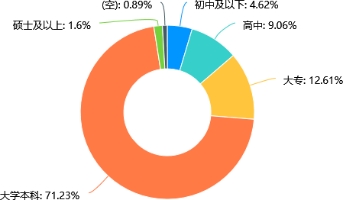

3、受教育程度

从环状图中发现,被调查者受教育程度为大学本科的占比为71.23%,大专占比 12.61%,高中占比 9.06%,初中及以下占比 4.62%,硕士及以上占比 1.6%。被调查者文化程度相对较高,具备一定的判断力和思考能力,网络舆论对其的影响因素值得关注。

|

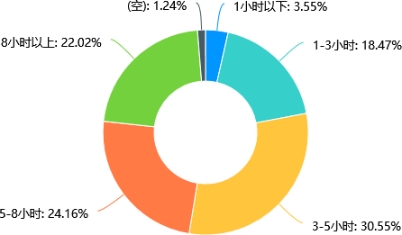

4、上网时间

由环状图我们不难看出,从被调查者上网时间角度来看,每天上网时间 8 小时以上的占比为 22.02%,每天上网时间 5-8 小时占比为 24.16%,每天上网时间 3-5 小时占比为 30.55%,每天上网时间 1-3 小时占比为 18.47%,每天上网时间 1 小时一下占比为 3.55%。这些数据表明大多数人上网的时间基本处于 1 小时以上,有更躲接触网络学习的机会。

|

6、总结分析

结合以上数据,被调查者基本情况:大部分为大学生,其中女性占比多于男性,上网时间在一定程度上受到周围环境的影响,比如大学生的上网时间受学校课程设置等影响。在上网时间内在一定范围,会接触到热点事件及与热点事件相关联的信息。

(二)公众看待网络舆论的基本情况分析

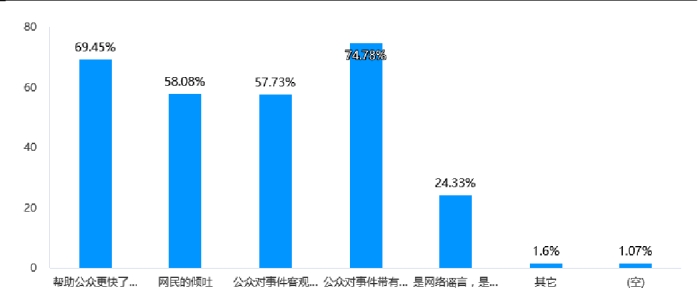

1、公众认为的网络舆论

在环状图中显示,认为网络舆论是帮助公众更快了解事件的途径占比 69.45%,网民的倾吐占比 58.08,公众对事件客观的讨论占比 57.73%,公众对事件带有影响力和倾向性的言论占比 74.78%,是网络谣言、是虚假的不真实的言论的集合占比 24.33%。从数据中发现,大多数人认为网络舆论是帮助公众了解时间的途径,是由公众对事件发表观点的评论形成的;少数人认为,网络舆论是网络谣言,是虚假的不真实的言论的集合。可以看出公众对网络舆论持褒贬两种态度。

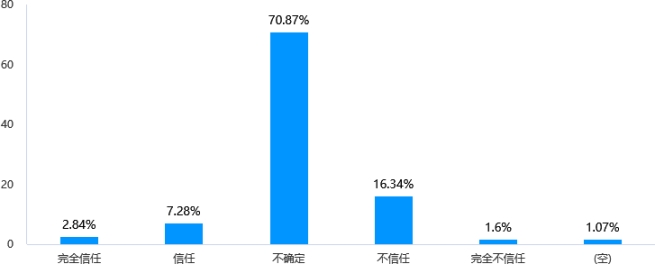

2、公众看待网络舆论的态度

|

从柱状图中可以看出,对网络舆论持不确定态度人数占比最高,为 70.87%。其次持不信任的态度,占比 16.34%。再次是持信任的态度,占比 7.28%。紧接着是持完全信任的态度,占比 2.84%。最后是持完全不信任的态度,占比 1.6%。在上述数据中,大部分被调查者持不确定的态度,对网络舆论的真伪往往是难以评判的。

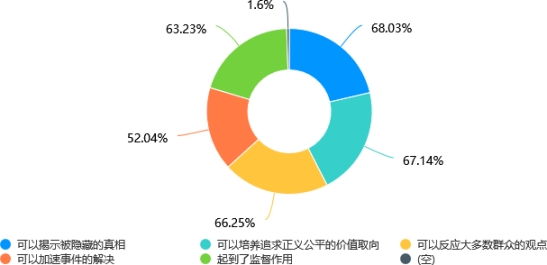

3、网络舆论的积极影响

环状图表显示,网络舆论的积极影响体现在可以揭示隐藏的真相

占比 68.03%,可以培养追求正义公平的价值取向占比 67.14%,可以反映大多数群众的观点占比 66.25%,可以加速事件的解决占比 52.04%,起到了监督作用占比 63.23%。从数据中发现,科学看待网络舆论,正确利用可以发挥网络舆论的导向作用。

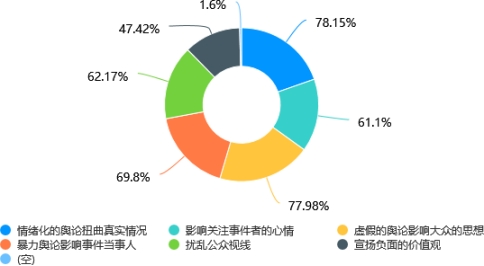

4、网络舆论的消极影响

|

从环状图表中可以看出,被调查者中认为网络舆论的消极作用体现在情绪化的舆论扭曲真实情况占比 78.15%,影响关注事件者的心情占比 61.1%,虚假的舆论影响大众的思想占比 77.98%,暴力舆论影响事件当事人占比 69.8%,扰乱公众视线占比 62.17%,宣扬负面的价值观占比 47.42%。从数据中得出,网络舆论的自由化、片面性和局限性,在没有相关法律法规的制约下其负面影响可能造成一定的社会危害。

5、总结

网络舆论是一把“双刃剑”,网络传播使得人们可以参政议政,自由发表言论,促进公共决策民主化进程,同时也带来了一些消极影响,造成社会的不稳定。我们应该正面回应网络舆论传播中存在的各种问题,营造良好的网络舆论环境,从而保证网络舆论朝着健康的方向发展。

(三)公众看待热点事件的基本情况分析

1、了解热点事件的途径

(1)热点事件的关注平台

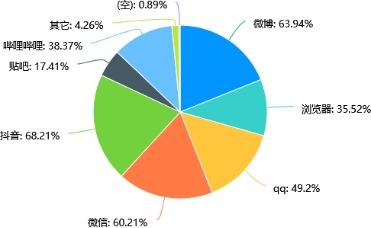

|

从扇形图表中发现,公众使用的平台种类多样。其中排名前三的分别是:抖音(占比 68.21%)、微博(占比 63.94%)、微信(占比 60.21%),其次是qq(占比 49.2%)、浏览器(35.52%)、哔哩哔哩(占比 38.37%),排名最后的是贴吧(占比 17.41%)及其他(占比 4.26%)。

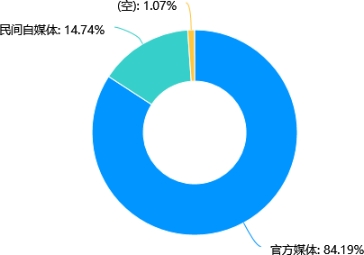

(2)了解热点事件的网络媒体

环状图表显示出公众了解热点事件的网络媒体主要是官方媒体(占比 84.19%),在民间自媒体了解热点事件的公众占比相对较少,为 14.74%。从数据中发现,公众了解热点事件总体上还是以官方讯息为准。

2、公众关注的热点事件的基本情况

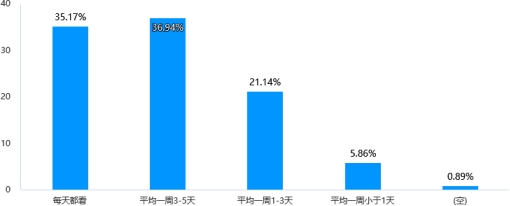

(1)公众对热点事件的关注频率

|

在柱状图表中,公众对热点事件的关注频率是“每天都看”的人数占比为 35.17%,“平均一周 3-5 天”人数占比为 36.94%,“平均一周 1-3 天”人数占比为 21.14%,“平均一周小于 1 天”人数占比为 5.86%,

可见大部分公众对于热点事件的关注度比较高。

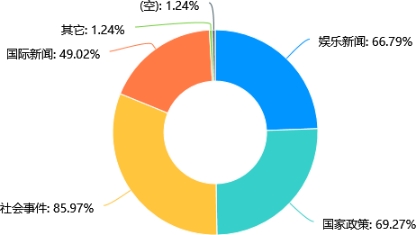

(2)公众关注热点事件的类型

环状图表中显示,公众关注的热点事件主要来源于社会事件,其中 85.97%的被调查者关注此类热点事件。此外,国家政策类热点事件有 69.27%的被调查者关注,娱乐新闻类热点事件有 66.79%被调查者关注。相对来看关注较少的事件的类型是国际新闻,有 49.02%的被调查者关注。从数据总体来看,这四种类型都属于公众比较关注的热点事件类型。

(3)公众关注热点事件的主动性

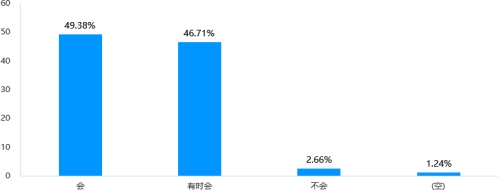

|

从柱状图表发现,49.38%的被调查者会主动关注热点事件,46.71%的被调查者有时会主动关注热点事件,仅有 2.66%的被调查者不会去关注热点事件。由此可以看出,大多数公众关注热点事件的主动性较强。

(4)公众关注热点事件的原因

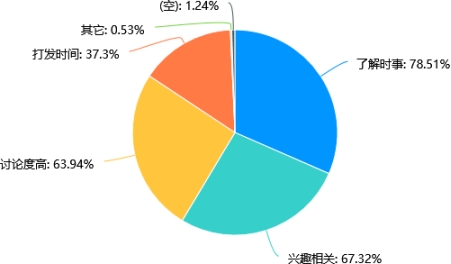

|

在扇形图表中表示,公众关注热点事件的原因是“了解时事”占比为 78.51%,“兴趣相当”的占比为 67.32%,“讨论度高”占比为 63.94%, “打发时间”的占比为 37.3%。由此可见,公众关注热点事件大多数原因是为了了解时事,掌握社会动态信息;与自我情感契合,丰富精神生活;及时了解交流素材,为生活中与父母、朋友、同事等提供更多的交流话题。

(5)公众对一件热点事件的关注时长

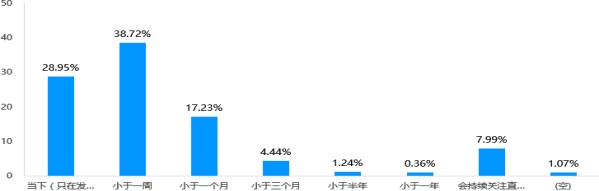

|

柱状图表显示,公众对一件热点事件关注的时间长短,28.95%的被调查者表示只关注当下,即只在热点事件发生时对此进行关注;38.72%的被调查者表示关注时长小于一周,17.23%的被调查者表示关注时长小于一个月,4.44%的被调查者表示关注时长小于一个月,1.24%的被调查者表示关注时长小于半年,0.36%的被调查者表示关注时长小于一年,7.99%的被调查者表示会持续关注热点事件直到结束。可以发现,大多数公众对热点事件的关注时间不长,关注热点事件本身存在一定的好奇心和跟风因素。

(6)公众对热点事件的情绪波动

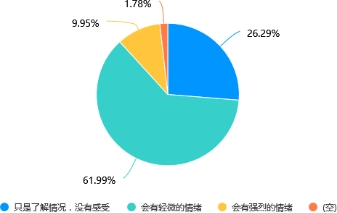

|

从扇形图表中可以发现,热点事件对公众的情绪影响,61.99%的被调查者认为“会有轻微的情绪”,26.29%的被调查者认为“只是了解情况,没有感受”,9.95%的被调查者认为“会有强烈的情绪”。从上述数据可以看出,大部分公众看待热点事件时是保持理性的,少数公众比较感性,热点事件的内容会引发公众强烈的情绪波动。

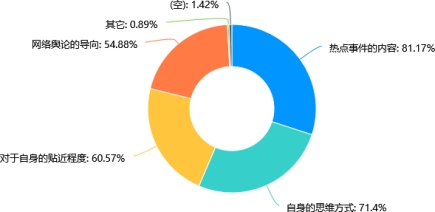

(7)公众对热点事件态度的影响因素

|

从环状图表中可以发现,公众对热点事件态度主要有四个方面的影响因素。其一,是热点事件的内容。在被调查者中有 81.17%的人认为事件内容是影响公众对热点事件态度的主要因素之一,事件内容是否引起公众的情感共鸣、事件内容是否与自己生活情况相似等等都会影响到公众的态度。其二,是自身的思维方式。71.4%的被调查者认为自身思维方式是影响公众对热点事件态度的因素之一,相对而言比较理性的人看待一件热点事件时发表的思想和言论比较客观,而相对而言比较感性的人看待一件热点事件时往往容易情绪化,容易被事件表面所表达出情感干扰判断,发表一些较为感性的言论。其三,对于自身的贴近程度,被调查者中持此观点占比 60.57%。其四,网络舆论的导向,被调查者中持此观点占比 54.88%。

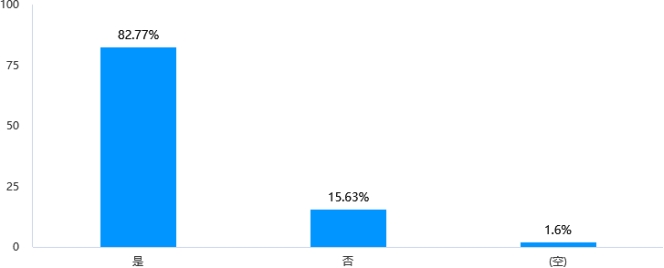

(8)公众是否会更愿意关注周围人讨论度高的热点事件

|

柱状图表显示,82.77%的被调查者表示更愿意关注周围人讨论度高的热点事件,而 15.63%的被调查者表示不会。从数据中发现,周围讨论度的高低会影响到大部分公众选择关注哪些热点事件。

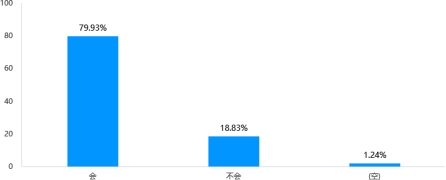

(9)公众是否会在看到一件热点事件的结束后重新了解事件的起因经过

|

从柱状图表中可以看出,有 79.93%的被调查者会在看到热点事件结束后重新了解事件的起因经过,而 18.83%的被调查者不会。

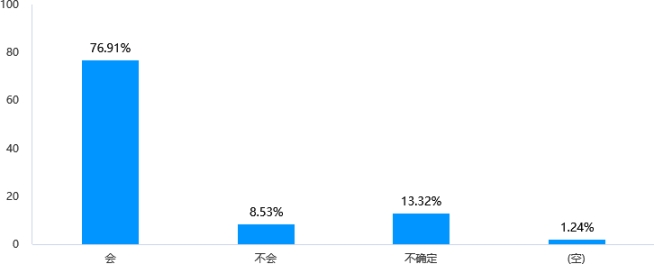

1、公众看到网络舆论后是否会关注热点事件的真实情况

|

柱状图表显示,被调查者认为公众看到网络舆论后会关注热点事件的真实情况占比 76.91%,认为公众看到网络舆论后不会关注热点事件真实情况占比 8.53%,不确定公众看到网络舆论后是否会关注热点事件的真实情况占比 13.32%。从数据中可以看出,大多数人在看到网络舆论后会关注热点事件的真实情况。

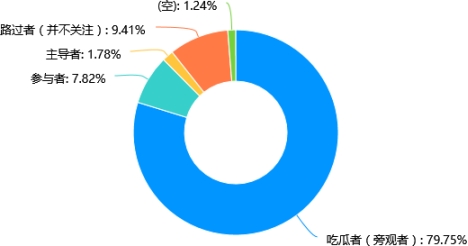

2、公众在热点事件引发的网络舆论中扮演的角色

|

从环状图表中可以看出,被调查者认为公众在热点事件引发的网络舆论中扮演吃瓜者(旁观者)的角色占比 79.75%,扮演参与者的角色占比为 7.82%,扮演主导者的角色占比 1.78%,扮演路过者(并不关注)的角色占比 9.41%。可以发现,公众在热点事件所引发的网络舆论中大多数人扮演者吃瓜者(旁观者)的角色。

3、网络舆论对热点事件本身是否会产生影响

|

从扇形图中发现,认为网络舆论对热点事件本身会产生影响的被调查者人数占比为 55.06%,不会对热点事件本身产生影响的被调查者人数占比为 5.51%,有时会对热点事件本身产生影响的被调查者人数占比为 33.57%,不好说在被调查者的人数占比为 4.44%。

4、公众看到热点事件引发的网络舆论后对事件的看法

|

从柱状图表中发现,认为公众在看到热点事件所引发的的网络舆论后对事件的看法“更均一”占比 22.38%,“更多元”占比 71.58%, “没有变化”占比 4.09%。上述数据说明,大多数人在看到热点事件引发的网络舆论后对事件的看法有变化。

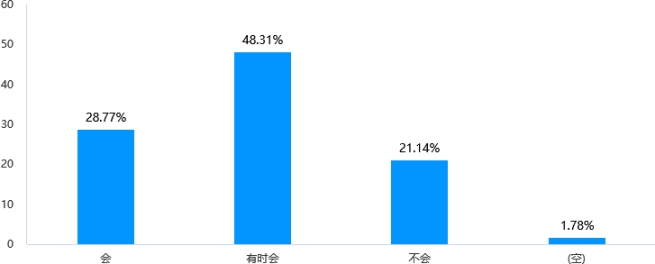

1、公众是否会因为观点与多数人不同而不愿意发表自己的观点

|

柱状图表显示,持“会”的态度占比为 28.77%,持“有时会”的态度占比为 48.31%,持“不会”的态度占比为 21.14%。从数据中可以 发现,大多数人会因为观点与多数人不同而不愿意发表自己的观点。

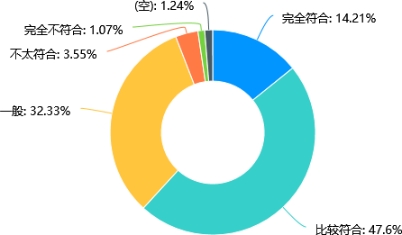

2、公众所发表的评论中陈述客观事实远大于发表主观意见

|

从环状图表中可以看出,公众发表的的评论中陈述客观事实远大于主观意见,“完全符合”的占比为 14.21%,“比较符合”的占比为 47.6%,“一般”的占比为 32.33%,“不太符合”的占比为 3.55%,“完全不符合”的占比为 1.07%。

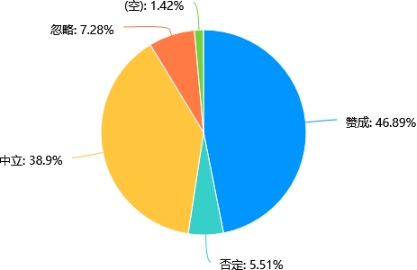

3、公众对某件事件发表的评论希望别人看到评论时的看法

|

从扇形图表中,公众对某件事件发表了评论希望别人看到评论时的看法,希望“赞成”的占比为 46.89%,希望“中立”的占比为38.9%,希望“否定”的占比为 5.51%,希望“忽略”的占比为 7.28%。数据显示,大多数人是不希望自己对某件事件发表的评论在别人看到时被否定或者忽略。

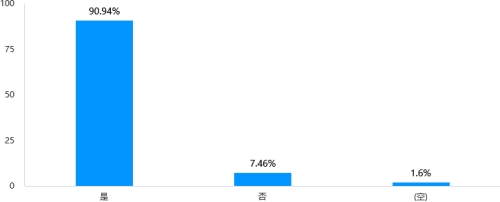

1、公众是否支持对网络舆论进行管理

|

从柱状图表中可以看出,90.94%的被调查者支持对网络舆论进行管理,7.46%的被调查者不支持对网络舆论进行管理。

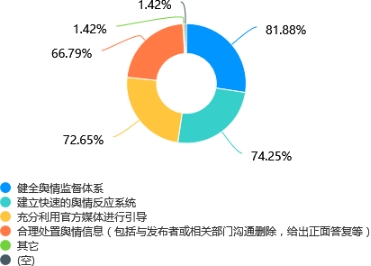

2、网络舆论管理的措施

|

环状图表中显示,采取健全舆情监督体系措施的占比为 81.88%,采取建立快速的舆情反应系统措施的占比为 74.25%,采取充分利用官方媒体进行引导措施的占比为 72.65%,采取合理处置舆情信息(包括与发布者或相关部门沟通删除,给出正面答复等)措施的占比为 66.79%,采取其他措施的占比为 1.42%。从上述数据中发现,网络舆论的管理措施可以从健全舆情监督体系 、建立快速的舆情反应系统 、充分利用官方媒体进行引导 、合理处置舆情信息(包括与发布者或相关部门沟通删除,给出正面答复等)四个方面入手。

我们通过对以上数据的描述分析可以发现,网络舆论对公众看待热点问题的态度会造成一定的影响。

第一,网络舆论具有看待问题、事情的片面性和局限性。在众说纷纭的网络环境中,每个人的言论都具有感情色彩,公众在网络舆论中扮演着旁观者(吃瓜者)的角色,往往会被这些网络舆论带节奏。

第二,网络舆论并不代表真正的民意。公众在看到热点事件时,热点事件的内容、自身的思维方式、对于自身生活的贴近度及网络舆 论的导向等都会影响到思想和看法的形成。一切讯息以官方信息为准。

第三,网络舆论具有引导价值。科学看待网络舆论,在当今的网络时代,网络舆论比传统媒体在一些功能上更具优势。

近年来,互联网迅猛发展,特别是网络论坛、微信、微博等新领域媒体的快速发展,网络已成为反映社会舆情的主要载体之一,网络的公开性和虚拟性,决定了网络舆情具有直接性、突发性和随意性的特点,网络成为了一把“双刃剑”,不但极大丰富了信息的传播方式,让更多人享受了最新咨讯;同时,也不同程度给政府工作带来了一些影响。很多网民利用网络的传播范围广、操作方便、速度快、影响大及其相对隐蔽性等特点,使网络成了宣泄感情、恶意攻击的对象,更让不法分子利用不法渠道实行不法勾当等刑事案件时有发生。网络反腐可能被人利用,成为打击报复的工具。因此,不排除不法分子利用网络反腐的名义,造谣、诽谤、诋毁他人,对他人生活作风等问题的报道捕风捉影、无中生有,有些网民甚至会利用网络进行恶意诽谤、侵犯隐私,毁坏他人的名誉,成为打击报复的手段。同时我们也可以看到网络舆论是反映社情民意的风向标,网民已经成为一个不可小觑的舆论监督力量。当前大部分与政法机关有关的网络热点事件,往往一个案件的某个细节,经过网络的发酵,演变成为震动各界的社会热点事件,使得各级政法机关或者主动或者被动地卷入网络舆情危机之中。所以,我们应积极采取行动以管理、规范网络舆论。

一、形成网络舆情主动引导发布机制。网络舆情事件的发生和发展在很大程度是由于信息发布的滞后,这就要求网络舆情事件的利益主体能够建立舆情的主动引导发布机制。通过建立舆情的主动引导发布机制,一方面可以通过真实信息的发布攻破网络上的大量谣言和虚假信息,还原事实真相,引导网民在事实真相的基础上进行评论;另一方面管理者在网络舆情的发端阶段掌握舆情处置的主动权,消除网民的对抗情绪和成见。

二、建立和完善网络舆论引导机制。一是完善政府信息公开机制。丰富信息公开形式,把传统媒体与网络相结合,建立多层次、全方位的信息公开渠道,加快政府信息公开进程,让谣言止于公开。二是建立网上新闻发言人和网评员机制。以新闻发布会等形式,公开正面客观地说明事实,同时,又站在党和政府的立场上对民众情绪进行疏导,智慧地讲真话,不说套话、假话,主动向社会提供新闻信息服务。

三、完善管理体制。一是加强组织领导。成立县信息化工作领导小组,负责全县信息化建设和电子政务的指导和管理,互联网和网站的统一规划和建设管理,网络舆情的监测、研判和应对。二是明确职责。建立一套灵活有效的工作机制,明确各成员单位的职责分工,尽量避免职能交叉、多头管理问题的发生,搞好各部门之间的协调与配合,形成合力。三是建立虚假信息惩处机制,利用法律对制造谣言和扰乱网络秩序的恶意行为予以打击。

四、正确引导网络舆情。第一,充分发挥政府公权力、传媒和知情方面的优势,理性引导舆论。充分发挥政府信息优势和宣传部门媒体优势,正确地引导舆论,营造网上主流舆论话语权。第二,建立"网上统一战线"。求同存异,在论坛、社区、博客、QQ 群等载体中广泛争取支持者,使舆论向理性、可控的方向发展。第三,加强政府网站建设。在政策、人力、财力上扶持政府网站,扩大主流网站在网民中的影响 力和吸引力,使其真正成为能对本地网络舆论起主导作用的权威网站;同时,加强县长信箱、在线访谈、留言板等政府和公众沟通交流的互 动栏目和政府信息公开栏目建设,将网上沟通作为了解民情、采集民 意、汇聚民智的重要平台,真诚客观及时回应网民诉求,使政府网站 成为政府和民众之间真情交流、沟通的桥梁。

五、尊重网民权力,打造诚信政府。一是尊重公民的知情权和监 督权。允许和鼓励网民对地方政府的施政缺失提出批评,进行舆论监 督,同时通过积极沟通对话,帮助他们理解现代社会公共治理的复杂 性,引导他们在最根本的问题上帮助地方政府,缓释民间某些不满情 绪。二是及时发布真相,坦诚回应质疑。第一时间发布最新、最权威 的信息,把事件真相、政府的措施和事情解决的进展等情况公布于众,满足网民对相关事件的知情权。三是快速及时地对事件做出调查处理。把着眼点放在事后的处理、原因的调查以及责任追究上,甚至可以邀 请网民或人大代表参与事件的调查和处理,充分尊重公众的参与权与监督权。