苏轼的人格魅力

徐州一中综合实践活动(研究性学习)记录表

课题题目: 苏轼的人格魅力 |

编号:01 |

||

活动时间:1月底—二月中旬 |

第 一 次 |

活动地点:云龙图书馆 |

|

指导教师:刘青 |

班级:1 |

||

参加活动成员: 组内: 王永悦、屈子涵、陈宣羽、冯丽娜、闫栩菲、赵泽亚 组外:郭奥雪 |

|||

活动内容: 1)目的(解决什么问题): 深刻体会苏轼的人格构成,理解苏东坡正直、高才、幽默、旷达的人格魅力,通过探讨其生平、思想、作品等方面,更好地理解他在中国文学史乃至中国历史上的重要地位。 2)形式(小组讨论、试验、查阅资料、调查、实地测量): 查找文献,搜集资料,制定方案 3)过程: 制定可实施计划,利用课余时间去图书馆、博物馆等文化元素较多的地方查找相关文献。对黄楼、苏堤等地方进行实地考察,近距离体会苏轼当年的心理活动,并询问相关人员,以更加了解苏轼当年的抗洪经过。结束后,在教师的指导下,查阅严谨可靠的文献资料,以完善论文等报告。 4)结果(得到什么结论、解决哪些问题、是否完成预定目标和计划、出现的新问题) 结论—苏东坡的人格构成,主要有四个方面:正直坦率的人品,过人的才华,健康的幽默感,旷达的人生观。 已解决的问题—苏轼的生平与经历,苏轼的思想观点和文化价值,苏轼的文学成就和艺术风格 记录者: 王永悦、陈宣羽、冯丽娜、闫栩菲、屈子涵、赵泽亚、郭奥雪 |

|||

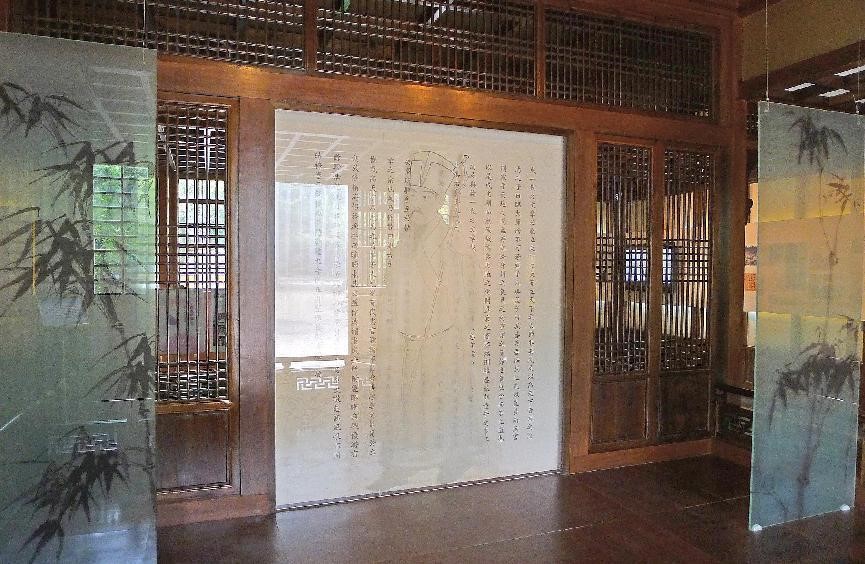

苏轼的人格魅力

引言:苏东坡的人格构成,主要有四个方面:正直坦率的人品,过人的才华,健康的幽默感,旷达的人生观。正直、高才、幽默、旷达,是理解苏东坡人格魅力的四个关键词。千百年来,那么多的文人雅士对苏轼推崇备至,不仅在于他的艺术成就高不可攀,更深层次的原因还在于他具有中国文人最难能可贵的高尚人格,具有刚正不阿、不畏权势、以民为本的人文情怀。

一、无所顾望的正直。苏东坡是一个高明的诗人,却算不上一个高明的政治家。这种坦率是天生的。苏东坡兄弟二人,自幼性格迥然不同。一个坦率外向,一个谨重内敛。所谓“知子莫若父”,兄弟俩性格的差异,老苏早就注意到了。在苏轼10岁、苏辙8岁时,苏洵为二子命名,并作《名二子说》。“轼”是车上用作扶手的横木,

是露在外面的,苏洵名长子曰“轼”,就是因为他性“不外饰”,即不知掩盖隐蔽自己的真面目。这既是对苏轼性格所下的考语,亦含有时时提醒惧其遭祸之意。而次子苏辙则“善处乎祸福之间”,无须作父亲的操心。从兄弟二人日后遭际来看,苏洵可谓言中,苏轼一生屡遭讥弹,几至殒命,苏辙则一直比较稳健。除元祐年间外,苏辙的官职一直比苏轼高。苏洵还曾经带两个未成年的儿子去见当时的成都尹张方平,就是后来苏东坡诗文中反复提到的张安道。张方平仔细观察了这两个英俊少年,然后对苏洵说:“二子皆天才。长者明敏(聪明敏捷)尤可爱,然少者谨重(谨慎稳重),成就或过之”,亦可谓有知人之鉴。

苏轼这种个性气质,有助于他成为一个杰出的诗人,但也注定他不会成为一个老练的政治家。“乌台诗案”期间,他在御史狱中被关了五个月,他也在认真反思,深悔以前的孟浪不羁,发誓若能出狱,决不再作诗。但是十二月二十八日刚刚获释出狱,他就趁着半杯酒兴,挥笔写下一首诗,而且自我欣赏地写道:“却对酒杯浑似梦,戏拈诗笔已如神。”(《十二月二十八日……》)。就是说我将近半年不写诗,想来思维已钝,没想到一拿起笔来,还是那么得心应手。据说他写完之后,掷笔于地,自骂曰:“犹不改也!”

二、傲视众生的才华。他曾经自谓“平生三不如人”,意指喝酒、下棋、唱曲子三事。他酒量极小。自云少年时望见酒盏便醉,习练既久,亦不过三蕉叶(指小酒杯)。苏轼说自己有三不如人,似乎很谦虚,实际这是相当自负的话。言外之意:喝酒、下棋、唱曲之外,其他种种,无不在他人之上。在书法方面,他和黄庭坚、米芾、蔡襄并称为宋代四大家。在绘画方面,他虽然是半路出家,仍然达到很高的水平,他第一个提出士人(即文人)画与工匠画的区别。此后如元代四大家,明清时期的朱耷、石涛与扬州八怪,正是这种文人画传统的延伸与发展。在文学方面,苏东坡诗、词、文各体兼工。单就一体而论,也许有可堪比肩的作者,但是就此三体综合考察,没有一个能和他相比。

故彭乘《墨客挥犀》云:三者亦何用如人!

三、笑对人生的幽默。林语堂在《苏东坡传》的开头,说苏东坡是一个诗人,一个美食家,一个月夜俳徊者,一个不可救药的乐天派等等。一连给他加了二十几种说法。我想,苏东坡的人格魅力,主要还在于他是一个有趣的人。所以他不仅在古代有那么多的崇拜者,在现代也仍然拥有无数的粉丝,包括众多的女粉丝。苏东坡刚正不阿,高才绝学,那是他高出侪辈令人钦敬的一面。但是假如只有这一面,他也不过是王安石、司马光,而不会赢得如此广泛的喜爱。如屈原、杜甫,都是令人钦仰的伟大诗人,但人们在尊崇怀念的同时,会感觉到要仰视他们,与他们有一种心理距离。而苏东坡就不同了,他既是一个伟大的文学家,同时又是一个幽默诙谐极有风趣的人。他的性格宽厚通达,富于包容性。他说:“吾上可以陪玉皇大帝,下可以陪悲田院乞儿。”正是这一点,使得他的人格形象在君子、天才之外,更充满温馨的人情味,不仅使士大夫们倾倒备至,也把他和下层田夫野老的心理距离拉近了。林语堂的《苏东坡传》之所以能够写得特别精彩,那也正因为是现代的幽默大师去写古代的幽默大师。

四、洞察人生的旷达。幽默是一种禀赋,是智慧超卓的表现。苏东坡一生在政治上三起三落,而且是大起大落。昨日还是五马使君,今日忽成乌台案犯;今日尚为东坡野人,明日则为翰林学士,后日又复成为贬居海南天涯的罪人。造化如此弄人,似乎存心要考验苏东坡的定力如何。而苏东坡的解脱方式,就是旷达,俗称看得开。过去人称其善于打通后壁,就是在人们以为处处碰壁无路可走之时,苏东坡

随处可以推开一扇门走出去。其密诀是以时间的永恒和空间的无限,来反衬眼前的痛苦与挫折短暂微末,不足挂齿,很快就会过去。宋徽宗绍圣五年(1098)秋天,苏东坡62岁,被贬在儋州,即海南岛。有一则短文,叫《试笔自书》,这篇短文,从意象到思维方式,都明显带有庄子哲学的意味,它反映了苏东坡自我解脱的心理过程。处于暂时祸患中的人,即如遇水之蚁,目光短浅则生悲欢,若能超然静观,“少焉”即可度过厄难。苏轼的思维方式,好像是分身尘外,把自己同时作为人生舞台的演员与观众,以尘外之超我,笑世中之本我,从而达到超然忘忧的效果。

旷达的另一种思维模式是安于现实,苦中求乐。他要从贬居之地的自然山水,当地百姓的淳朴风情,以及闲适生活等各个方面,来搜寻发掘现实(天命)对自己的恩惠,见得上苍不仅不是虐待他,简直是对他的特殊眷顾,以此来维系内心的平衡。苏东坡贬官各地,每处都能发现很多让人羡慕的好处,他也特别喜欢在诗中津津乐道。总之在他笔下,他是吃得好、睡得好、玩得好,当地百姓与花木鱼鸟全都与他相亲相爱,他看了那么多好景,听到那么多趣事,吃到那么多时鲜水果,写了那么多好诗,简直让没有被贬的人嫉妒得要命,而贬他的人也始终得不到看他痛苦乞怜的快意。