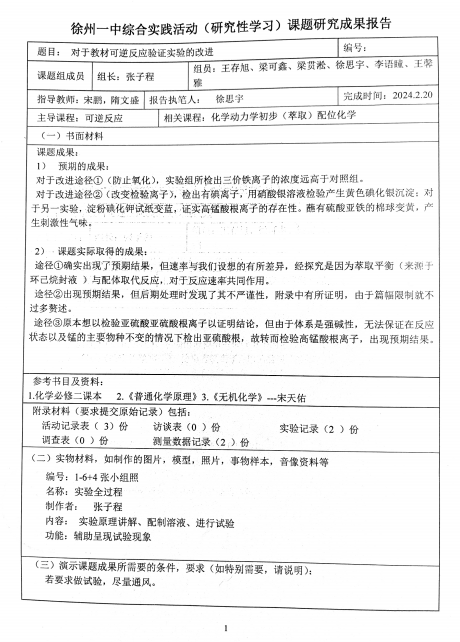

对教材可逆反应不完全性的探究实验的改进

对教材可逆反应不完全性的探究实验的改进

徐州一中 张子程

在苏教版《化学》必修二中有一个实验:将氯化铁(III)溶液滴入碘化钾溶液,待反应完全后将溶液滴入硫氰化钾溶液中,产生血红色的配合物,硫氰化铁。由此证明Fe³⁺没有被过量的碘化钾消耗完,由此证明可逆反应的不完全性。

实验原理:

2KI+FeCl₃ ⇌ FeCl₂+I₂+2KCl

然而,由于生成物氯化亚铁极易被空气氧化,导致无法判断检出的Fe³⁺是由氧化所致还是反应物的剩余,造成实验的不严谨。以下提出两大改进方向:

一. 防止Fe³⁺的氧化

1. 找到某种还原剂,能够抑制铁(II)氧化,又不还原铁(III),目前没有找到合适的还原剂

2. 将体系与空气隔绝:

加入环己烷液封已达到与空气隔绝的目的:

实验步骤:

①配制KI溶液

②加入环己烷液封,隔绝空气

③(在液封下)加入氯化铁(III)溶液

④待反应完全后检验Fe³⁺

结果:硫氰化钾溶液中出现血红色配合物,证明有Fe³⁺存在

实验中的意外:发现产生的碘被萃取至环己烷中,故推测若加入液封过量,会导致平衡正向移动,以至于检出溶液颜色变浅。另外,加入KSCN时发现并非立即反应,推测是由于碘离子和铁离子形成配合物,导致体系中存在配体交换,需要时间,导致以上结果。

二、改变检验离子

既然铁离子的检出易受空气干扰,那么不妨改变所检离子——碘离子

然而生成的碘单质会歧化干扰对应离子的检出,故需要加入萃取剂以最大限度地除去碘单质,最后加入硝酸银溶液,产生黄色AgI沉淀,证明体系中有碘离子存在。

笔者最初认为改实验具有缺陷和不严谨性,其来源于对于歧化限度的感性认知存在谬误,导致对于该实验的严谨性认知出现偏差。换言之,笔者之前认为由于碘单质的歧化,会干扰碘离子的检出,然而经查阅,与指导教师讨论后得知,碘单质在水中的歧化相当微弱,几乎可以忽略,故认为该实验是严谨的。

实验小组还用另一个实验证明了可逆反应的不完全性。

利用锰的罕见价态以探究可逆反应的不完全性:

实验原理:

KMnO4+K2SO3+2KOH ⇌ K2SO4+K3MnO4+H2O

次锰酸钾K3MnO4是锰的+5氧化态在水中最主要的存在物种,呈现天蓝色,图中由于锰酸根离子(MnO42-,呈墨绿色)的存在,与次锰酸根发生混色效应,产生该颜色。而该反应的逆反应证明了教科书上或者中学课堂中一个不严谨甚至错误的说法:硫酸根没有氧化性。可以看出,及使强碱性环境中,硫酸根依然作为逆反应的氧化剂。

实验步骤:

①用KOH 配置浓碱液,加入亚硫酸钠作为还原剂;

②滴加高锰酸钾稀溶液,可以观察到体系先变绿再变蓝(绿的是锰酸根)

③加入盐酸,向容器口伸入淀粉-KI试纸(由于没有之,故用沾了KI的纸来代替)

④观察到KI试纸变色,证明了产生氯气,这是由体系中残存的KMnO4氧化盐酸所造成的,由此证明可逆反应具有不完全性。

复盘:由于氢氧根是反应物,根据勒夏特列(Le Chatelier)平衡原理,增大其浓度可以使平衡向正方向移动,故用高浓度碱溶液来驱动平衡移动,因为过量的高锰酸钾对于检测不利,而过量的亚硫酸钾易发生某些副反应。

起初我们想用加酸的方法来检验亚硫酸根,后失败,因为体系呈强碱性,导致酸先一步发生了中和反应,而将体系变为酸性则会使亚锰酸根迅速歧化,故选用检验KMnO4。