盐度检测、海洋污染治理以及 海洋变化影响探究

盐度检测、海洋污染治理以及 海洋变化影响探究

1、课题背景

1.1中科院微型实验室“科探方舟”

“科探方舟”(课题研究项目),是徐州一中与中科院合作,中科院京区科协牵头设计的品牌科学产品。“科探方舟”以探究性科学实验装置为支柱,在专业探究课程专家的指导下完成“小课题研究”,帮助同学们涵养科学精神、提高科学素养。

“科探方舟”是一个探究性的教学集成包,相当于一个微型的实验室,其中包含了生命科学、资源环境等十个不同方向的课题,分别涉及水质差异与硬水软化、射电天文望远镜工程、桥梁承载能力、住宅日照间距、种子催芽剂、风力发电等,都是基于当下、基于生活和生产实践、基于同学们所见所闻所思所想,是真问题,课题具有前瞻性和鲜明的目的性和计划性。

主要目的在于培养学生的创新思维、合作精神、沟通能力,以此提高科学素养。高中是培养学生创新思维的黄金时期,而小课题研究又是一项缜密的科学实验活动,应该让同学们从高中开始,就养成像科学家一样思维的习惯。通过自主学习、动手实验、成果汇报和答辩的形式,达到开阔视野、启迪灵感、增强创新意识和动手实践能力,提高综合科学素养,为将来成为未来社会急需的创新型人才打下基础。

1.2课题简介

地球表面被各大陆地分隔为彼此相通的广大水域称为海洋,是地球上最广阔的水体,海洋的中心部分称作洋,边缘部分称作海,彼此沟通组成统一的水体。地球上海洋总面积约为3.6×10'km²,约占地球表面积的71%,平均水深约3795m。海洋中含有约1.35×10km²的水,约占地球上总水量的97%。海洋是天气和气候的主要驱动力。海洋温度的一个细微波动,都有可能导致世界各地的天气气候发生剧烈的变化。

海洋孕育了无穷的生命,36亿年的生命演化,我们从海洋来到陆地,创造出辉煌的文明;海底幽暗深邃,远洋一望无际,我们虽然从海洋而来,却对海洋知之甚少。直到最近的一百多年人类才对海洋有了一个系统的了解。我们将从海水的性质与运动、海洋中的污染及海底地形等角度了解我们的海洋。

2.实验过程

2.1实验伊始

好事多磨,我早早就报了名,但当主持人真正念到我的名字,示意我上台领取实验箱时,我的心瞬间狂跳起来。我努力挺直脊背,步伐坚定地走向舞台,每一步都带着难以抑制的兴奋。站在台上,双手接过实验箱的那一刻,我感受到它沉甸甸的分量,那不仅是实验器材的重量,更是梦想的重量。那一刻的激动心情难以言表,我下台后迫不及待的打开了实验箱,没想到小小的实验箱像一个聚宝盆一样,配备了各种实验所需的器材、催化剂和试剂。各式各样的试剂,刻度精准的烧杯等为我们接下来的实验提供了充分的条件。

2.2实验过程

实验一:如何测定海水盐度?——基于电导法测定海水盐度的方法研究

实验目的:研究水的含盐率与导电率呈现的规律性变化,了解电子盐度计的运作原理 。

自变量:盐度

因变量:电流值

实验二:如何处理海洋石油污染?——不同材料对海面油污染物吸收效果探究

实验目的:探究物理吸附法海洋石油污染的操作手法,了解不同材料在吸收油脂方面的效果差异,推测不同材料吸油差异的可能原因。

自变量:材料

因变量:总质量差,油体积差

实验三:冰川融化会导致海平面上升吗?——两极冰川融化对全球海平面的不同影响

实验目的:通过模拟实验探究南北两极冰川融化在全球变暖过程中对地球气候影响的差异。

2.3结果分析

实验一结果分析

在测定海水盐度实验中,随着盐度这一自变量增加,溶液中离子浓度升高,导电能力增强,因变量电流值也随之增大,呈现出正相关的规律性变化。这表明通过测量电流值可间接测定海水盐度,符合电子盐度计利用电导率测盐度的运作原理。

实验二结果分析

在处理海洋石油污染实验里,不同材料作为自变量,其对海面油污染物的吸收效果不同。从总质量差和油体积差这两个因变量来看,具有多孔结构、较大比表面积的材料吸收效果更好,可能是这类材料能提供更多的吸附位点,使油脂更易附着。

实验三结果分析

在模拟两极冰川融化对全球海平面影响的实验中,发现北极多为海冰,其融化对海平面上升影响较小;南极多为陆基冰架,融化后大量水体进入海洋,对全球海平面上升影响更为显著。同时,冰川融化还会间接影响全球气候,如改变海洋环流模式等。

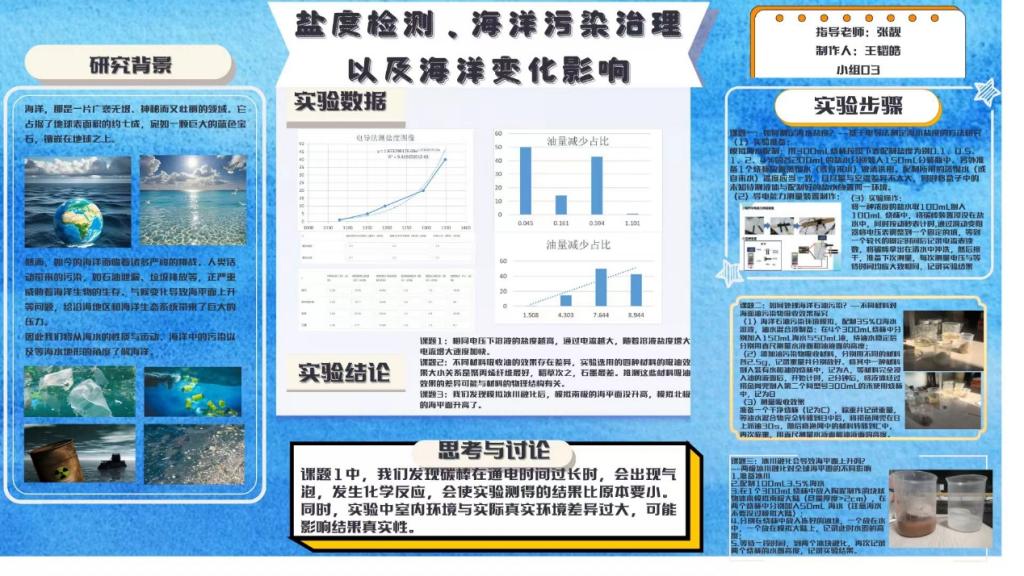

2.4课题海报

3.课题报告

王韬皓

(一)如何测定海水盐度?——基于电导法测定海水盐度的方法研究

摘要:自实用盐标确立后,电导法测量海水盐度的技术也在不断发展,电导法是基于海水导电的物理特性来间接测量海水盐体在该波长度的方法。其主要是通过一定的电路设计,测量海水的电导率或电导率比值。本课题主要对水的含盐率与导电率呈现的规律性变化,以了解电子盐度计的运作原理为主要目的,盐度分别选取1‰ 5‰ 10‰ 20‰ 40‰并选取一定的电压,进行5组实验。通过实验可发现,相同电压下溶液的盐度越高,通过电流越大随着溶液盐度增大电流增大速度加快。

关键词:电导法;盐度;电流

引言

河流从大陆带来。河流不断地将其所溶解的盐类输送到海洋里,其成分虽与海水不同(海水中以氯化物为最多,河水则以碳酸盐类占优势),但是,因为碳酸盐的溶解度小,流到海洋里以后很容易沉淀。另一方面,海洋生物大量地吸收碳酸盐构成骨骼、甲壳等,当这些生物死后,它们的外壳、骨骼等就沉积在海底,这么一来,使海水中的碳酸盐大为减少。硫酸盐的收支近于平衡,而氯化物消耗最少。由于长年累月生物作用的结果,就使海水中的盐分与河水大不相同。

海水中的氯和钠由岩浆活动中分离得来。这从海洋古地理研究和从古代岩盐的沉积、以及最古老的海洋生物遗体都可证实古海水也是咸的。总之,这两种来源是相辅相成的。

海水盐度是1000g海水中所含溶解的盐类物质的总量,用实用盐标(psu,practical salinity units)来表示,为无单位量纲,一般以‰表示。世界大洋盐度的空间分布和时间变化,主要取决于影响海水盐度的各自然环境因素和各种过程(降水、蒸发等)。这些因素在不同自然地理区所起的作用是不同的。在低纬区,降水、蒸发、洋流和海水的涡动、对流混合起主要作用。降水大于蒸发,使海水冲淡、盐度降低;蒸发大于降水,则盐度升高。盐度较高的洋流流经一海区时,可使盐度增加;反之,可使盐度降低。在高纬区,除受上述因素影响外,结冰和融冰也能影响盐度。在大陆沿岸海区,因河流的淡水注入可使盐度降低。例如,我国长江口附近,在夏季因流量增加,使海水冲淡,盐度值可降低到11.5‰左右。世界大洋绝大部分海域表面盐度变化在33‰~37‰之间。那么海水的盐度应该怎么测量呢?海水盐度的测量方法多种多样,其传统的测量方法包括化学法、光学法、比重法、电导法等,这些测量技术也都已比较成熟。随着人们对海洋的认识不断加深,对海洋的研究更加深入,再加上各学科之间相互融合,一些新的海水盐度测量技术也有较大发展。

1. 材料与方法

1.1材料选择

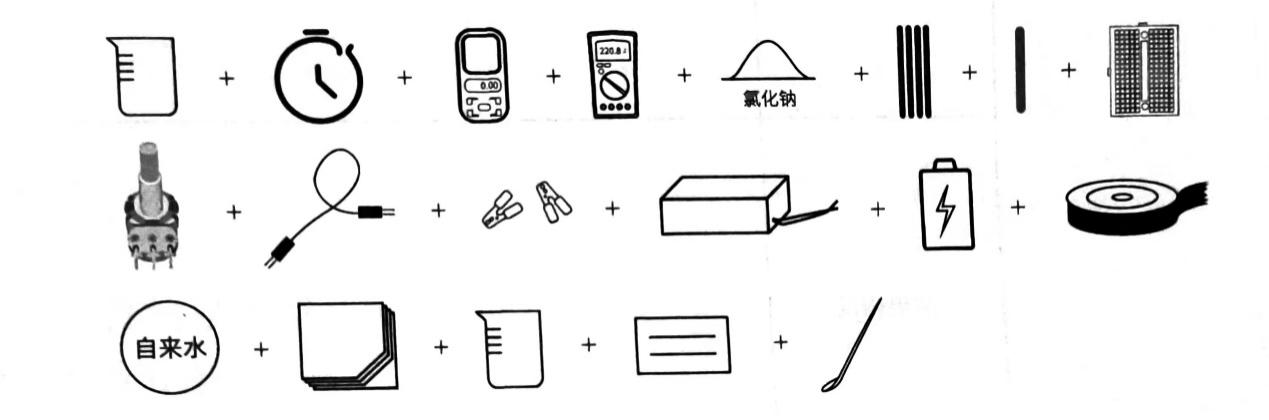

本实验选取的实验材料是量筒、秒表、数字万用表(或多用表)、万用表 、氯化钠(药品 )、电极(或金属棒)、玻璃棒、面包板、电位器、电源线、鳄鱼夹、电池、绝缘胶带、自来水(液体材料) 、纸巾、小量筒、标签纸、药勺 。

1.2实验方法

组装相关仪器,配制溶液,盐度分别选取1‰ 5‰ 10‰ 20‰ 40‰并选取一定的电压,进行5组实验,通过对比实验研究相同电压下溶液的盐度与通过电流的关系。

1.3实验步骤

(1)将一种浓度的盐水取100mL倒入100mL 烧杯中,将碳棒装置浸没在盐水中;

(2)同时按动秒表计时,通过滑动变阻器将电压表调整到一个固定的值,等到一个较长的固定时间后记录电流表读数;

(3)将碳棒拿出在清水中冲洗,然后擦干,准备下次测量,每次测量电压与等待时间均应大致相同;

(4)记录实验结果。

2. 结果与分析

不同盐度对电流大小的影响在下图中,由下图表格可看出,不同盐度的海水会对电流表示数产生不同的影响。不同盐度下电流表示数见下图,电流表示数分别是1079、1150、1195、1292、1348微安。至于为什么电流表示数在不断减小,因为其发生了非常缓慢的电解反应,其时间过长、电压过大都会导致其示数变小。

3. 结论与讨论

1. 检测方法对比:通过对多种盐度检测方法的对比实验,发现电导率法具有高效、精准且操作便捷的优势,适用于快速获取海水盐度数据;而化学滴定法虽步骤繁琐,但测量精度极高,可作为校准其他方法的标准。

2. 盐度分布规律:研究区域内海水盐度呈现出季节性和区域性变化。夏季因降水增多,盐度略低于冬季;靠近河口区域,由于淡水注入,盐度明显低于远海区域。

(二)如何处理海洋石油污染?——不同材料对海面油污染物吸收效果探究

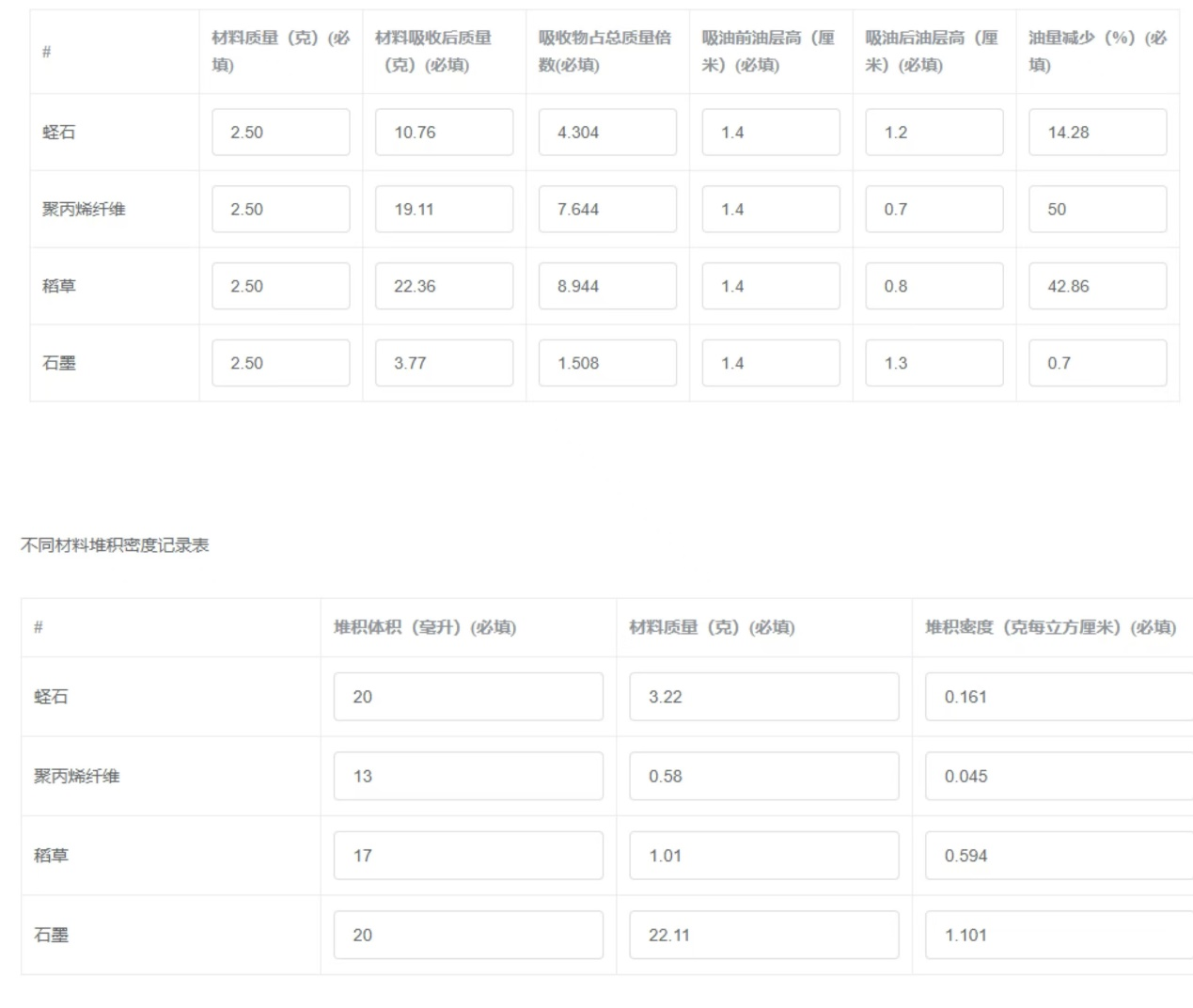

摘要:本实验围绕不同材料对海面油污染物的吸收效果展开研究。以蛭石、聚丙烯纤维、稻草、石墨为研究对象,对比其吸油前后的质量、油层高度等数据,并记录堆积密度。结果显示,聚丙烯纤维吸油后质量增加最多,吸油后油层高度降低幅度最大,油量减少比例达50%,吸油效果最佳。不同材料堆积密度差异明显,这或与其内部结构和组成有关。本研究为海洋石油污染物理吸附处理的材料选择提供了量化参考 。

引言

海洋,作为地球生命的摇篮和人类社会发展的重要资源宝库,对全球生态平衡和经济发展起着至关重要的作用。然而,随着现代海洋石油开采、运输等活动的日益频繁,海洋石油污染问题愈发严峻。石油泄漏一旦发生,会在海面形成大面积油膜,不仅严重破坏海洋生态系统,影响海洋生物的生存和繁衍,还会对沿海地区的渔业、旅游业等产业造成巨大的经济损失。

目前,处理海洋石油污染的方法众多,物理吸附法因操作相对简单、对环境影响较小等优点,受到广泛关注。物理吸附法主要依靠材料的吸附性能,将海面的油污染物吸附分离。但不同材料的结构、性质各异,其对油脂的吸附效果也存在较大差异。

在以往的研究中,虽然已经有不少关于吸附材料处理海洋石油污染的探讨,但对于多种常见材料吸油效果的系统比较研究仍显不足。尤其是在探究不同材料吸油差异的内在原因方面,还需要进一步深入分析。

本实验旨在系统地探究不同材料对海面油污染物的吸收效果,通过严格控制实验条件,测量材料吸附前后的总质量差和油体积差,准确评估不同材料的吸油性能。同时,深入分析不同材料吸油差异的可能原因,从材料的微观结构、化学性质等多个角度进行研究。希望通过本实验,能够为物理吸附法处理海洋石油污染提供更具针对性的材料选择依据,助力海洋环境保护工作,为减轻海洋石油污染危害贡献一份力量。

材料与方法

1.材料选择

本实验选取的材料有蛭石、聚丙烯纤维、稻草、石墨、氯化钠、自来水、电子秤、量筒、带刻度塑料瓶、滤纸、标签纸、药勺、直尺、纸巾以及若干培养皿 。

2.实验方法、步骤

2.1 不同材料对油污吸附能力的影响

1)首先准备4个干净的培养皿,分别贴上“蛭石”“聚丙烯纤维”“稻草”“石墨”的标签。

2)在量筒中倒入一定量的油污,缓慢倒入培养皿中,测量并记录初始油层高度。

3)用电子秤分别称取2.50克的蛭石、聚丙烯纤维、稻草、石墨,分别均匀放入对应的培养皿中。

4)等待一段时间后,用镊子取出材料,尽量沥干材料上多余的油污。测量并记录吸油后培养皿中油层高度。

5)用电子秤分别称量吸油后各材料的质量,记录数据。

6)计算每种材料吸油后油量减少的比例(油量减少% =(吸油前油体积 - 吸油后油体积)/吸油前油体积×100% ,假设油密度均匀,可用油层高度计算体积 )以及吸收物占总质量倍数(吸收物占总质量倍数=材料吸收后质量/材料质量 )。

2.2 不同材料堆积密度测定实验

1)选取合适的量筒或其他带刻度容器,分别测量蛭石、聚丙烯纤维、稻草、石墨的堆积体积,记录数据。

2)用电子秤分别称取上述材料,记录其质量。

3) 根据堆积密度=材料质量/堆积体积,计算出每种材料的堆积密度。

3.结果与分析

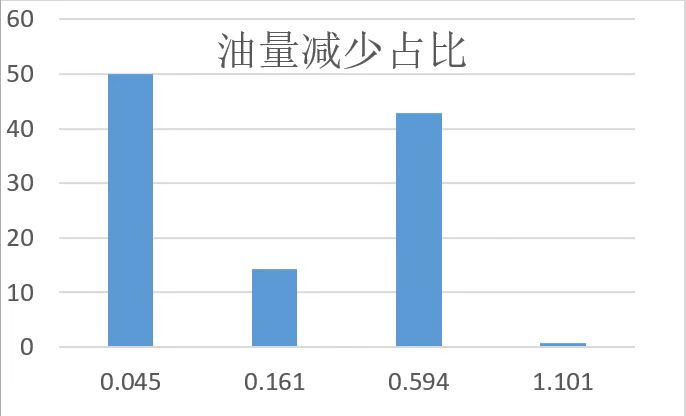

本次实验围绕不同材料对油污的吸附能力以及堆积密度展开,从数据来看,聚丙烯纤维吸油后质量从2.50克增加到19.11克,吸油倍数高达7.644倍,油量减少比例达到50%,在四种材料中吸油效果最为突出。这可能是因为聚丙烯纤维具有较大的比表面积和特殊的疏水亲油结构,使其能够高效吸附油污 。稻草吸油后质量变为22.36克,吸油倍数为8.944,油量减少42.86%,吸油性能也较好。稻草作为天然纤维材料,内部的多孔结构为油污吸附提供了较多位点。蛭石吸油后质量为10.76克,吸油倍数4.304,油量减少14.28%,吸油能力相对较弱。可能是由于蛭石的孔隙结构和表面性质,对油污的亲和力不如前两者。石墨吸油后质量仅为3.77克,吸油倍数1.508,油量减少0.7%,几乎不具备吸油能力。这与其本身的化学性质和致密结构有关,不利于油污的附着和吸收。

不同材料堆积密度聚丙烯纤维堆积密度为0.045克每立方厘米,是四种材料中最小的,表明其质地疏松,内部空隙较大。蛭石堆积密度为0.161克每立方厘米,相对较小,其特殊的层状结构使其具有一定的空隙率。稻草堆积密度为0.594克每立方厘米,比前两者大,说明其结构相对紧密一些。石墨堆积密度最大,为1.101克每立方厘米,这与其紧密的晶体结构相关。

综合来看,在处理海洋油污时,聚丙烯纤维和稻草可作为优先考虑的吸附材料;而材料的堆积密度与其吸附性能有一定关联,疏松多孔结构往往对应较好的吸附能力。

4.结论与讨论

1. 污染现状:海洋垃圾、石油泄漏以及化学污染物是主要的海洋污染源。垃圾漂浮聚集在特定海域,石油污染对海洋生物和生态系统造成严重破坏,化学污染物则长期积累在海洋生物体内,通过食物链影响人类健康。

2. 治理策略:物理打捞对于清理海洋表面垃圾效果显著;微生物降解技术在处理石油污染方面潜力巨大,某些特殊菌种能够快速分解石油成分;而对于化学污染,需要从源头上严格控制排放,并通过海洋生态修复技术,如种植耐污染海藻等,逐步净化海水。

5.未来展望

海洋生物衍生吸附剂:利用海洋生物的废弃物或特定组织,如贝壳、海藻等,经过处理后作为吸附剂。这些生物材料通常具有天然的吸附性能,且来源丰富、环保。所以我认为利用海洋生物处理海洋污染。海洋生物衍生吸附剂通常具有多孔结构或较大的比表面积,能够通过物理吸附作用将污染物分子吸附在其表面。例如,贝壳类吸附剂的多孔结构可以提供大量的吸附位点,使污染物分子在范德华力等作用下被吸附。同时,吸附剂中的特定化学成分可以与污染物发生化学反应,形成稳定的化合物,从而实现对污染物的去除。(优点)具有环保可持续:海洋生物衍生吸附剂来源于海洋生物,是一种天然的、可再生的资源,使用后对环境的影响较小。(缺点)限制性:只能对一些特殊污染起作用(可进行基因改造进行改进)。

参考文献:

[1]林华清,陈华章.数字式海水盐度计的研制[J].广东工业大学学报 2002,19(3):4.

[2]陈倩.海洋污染问题及防治对策[J].北方环境,2019,031(005):36,38.

[3]蔡文恬.海洋环境污染的原因及对策[J.科技传播,2012(22):2.

[4]刘赛.高精度电极式海水电导盐度计设计与开发[D].中国海洋大学2015.