热敏变色纺织品的制备及其性能的探究

热敏变色纺织品的制备及其性能探究

课题组成员 顾恒瑞,王尚飞,荣昱杰,周熙凯,张凯博

【摘要】本实验旨在研究热敏变色纺织品的制备及其性能。使用热敏变色色粉,聚丙烯酸酯,纱布等材料,分别采用浸渍法和涂层法制备两块热敏变色纺织品样品(分别编号为s1,s2)。定性比较两块纺织品的着色难易度,色泽鲜艳度,着色均匀度和软硬度。定量比较纺织品的增重率,透湿性和变色灵敏度。结果表明,使用浸渍法制备的热敏变色纺织品(后文简称为s1)较涂层法制备的热敏变色纺织品(后文简称为s2)色泽更加鲜艳,着色更加均匀,且比s2更加柔软。s2较s1更易着色,着色时间更短。s1的增重率(80.701%)小于s2的增重率(84.483%),s1的水蒸气透过率(10927.105g/(24h*m2))大于s2的水蒸气透过率(9285.209 g/(24h*m2))。结果提示,不同的制备方法对热敏变色纺织品的性能有很大影响,其中浸渍法制得的纺织品相同条件下质量更轻,更加柔软透气,更适合用于制作衣物。涂层法制备的纺织品有可随意设计图案的优点,适合用于商标,工业等领域。

【关键词】热敏变色材料;纺织品;性能;浸渍法;涂层法

一、研究背景

热敏变色材料是一类在一定温度范围内,其颜色随温度改变而改变的特种材料,近年来,它已广泛的应用于我们的生产生活之中。在衣服,水杯,商标等生活的各各方面热敏变色材料都随处可见。它们用随温度不断变化的颜色和图案,装饰着我们的生活,增添着我们生活中的趣味和色彩。与此同时,热敏变色材料也作为示温材料在工业领域应用广泛,甚至还可以在军事领域用可逆热敏变色材料使目标颜色随环境变化而变化,以达到良好的伪装。目前,国内外对热敏变色材料的研发趋向于低温,可逆型热敏变色材料两个方向,热敏变色材料的微胶囊化成为当前热敏变色材料研究的热点。

热敏变色纺织品是热敏变色材料应用中的重要一环。这几年,不同种类,不同样式的热敏变色衣物层出不穷,丰富了我们的生活。目前,热敏变色纺织品的制备主要有浸渍法和涂层法两种。本实验从增重率,透湿性,软硬度等多个方面,既有定性也有定量的对不同制备方法进行探究和比较,其旨在于提高生产效率,降低生产成本,提升产品质量。同时推动不同制备方法的联合使用,各司其职,相互配合,创造出更多,更精美的热敏变色纺织品。

二、实验材料

1.实验试剂

热敏变色色粉,聚丙烯酸酯粘合剂,蒸馏水。

2.实验仪器

激光测温仪,电子秤,滤纸,纱布,发热盒,发热包,金属镊子,滴管3ml,搅拌棒,笔刷,离心管50ml,量筒50ml,烧杯500ml。

三、研究过程

1.整理液的制备及纺织品染色

1.1整理液的制备

1)浸渍法整理液:

称取0.75g热敏变色色粉于纸杯中,用50ml量筒量取15ml聚丙烯酸酯粘合剂逐步加入到盛有色粉的纸杯中,同时不断搅拌,最后量取并加入18ml蒸馏水,不断搅拌至整理液混合均匀,备用。

2)涂层法整理液:

称取0.5g热敏变色色粉于纸杯中,用50ml量筒量取10ml聚丙烯酸酯粘合剂逐步加入到盛有色粉的纸杯中,不断搅拌至整理液混合均匀,备用。

1.2纺织品染色

1)浸渍法染色:

将记录质量后的纱布s1浸入配置好的整理液中,用搅拌棒搅拌2min,确保纱布完全浸入整理液 ,静置30min。静置完成后将纱布用搅拌棒转移到定性滤纸上,吸干多余水分。最后将纱布置于自热饭盒上烘干至布料变干不潮湿。

2)涂层法染色:

取记录质量后的纱布s2,用小毛刷蘸取整理液均匀刷于纱布上,只刷一面,刷一层。将纱布转移到定性滤纸上,吸干多余水分。最后将纱布置于自热饭盒上烘干至布料变干不潮湿。

1.3两种染色方法的比较

两种染色方法只在整理液成分和上色方法上存在差异(图一),浸渍法所需时间长于涂层法,但人工操作时间短,难度小。

2.纺织品性能测试

2.1定性比较

观察染色后的纱布,从色泽鲜艳度,着色均匀度,软硬度三个方面评价纺织品性能。

2.2定量比较

1)纺织品增重率:

称量染色后纱布质量,通过以下公式计算纺织品增重率R

注:式中m1为染色前纺织品的克重,m2为染色后纺织品的克重

2)纺织品透湿性:

取两个离心管编号d1、d2,用双面胶在管口围一圈,加水至离心管最上方刻度线处。取s1、s2纺织品各4.5cm![]() 4.5cm的正方形小块,分别粘在对应的离心管管口,放置于阴凉通风处,每个24小时记录一次质量。通过以下公式计算水蒸气透过率X:

4.5cm的正方形小块,分别粘在对应的离心管管口,放置于阴凉通风处,每个24小时记录一次质量。通过以下公式计算水蒸气透过率X:

水蒸气透过率

(单位:g/(24h![]() ))

))

注:式中W前为放置前的质量,W后为放置后的质量,D为离心管内径(单位:米),N为放置天数(单位:天)

3)纺织品变色灵敏度:

取s1、s2各9cm![]() 4.5cm作为待测纺织品编号为s1’、s2’,两块样品置于盒盖两侧,记录两块纺织品的变色温度(纺织品开始变色的温度,测量三次,取平均值),变色时间(从开始变色到完全变色所需时间)。完全变色后停止加热,测量复色温度(纺织品开始恢复的温度,测量三次,取平均值),复色时间(从开始恢复到完全恢复所需时间)。

4.5cm作为待测纺织品编号为s1’、s2’,两块样品置于盒盖两侧,记录两块纺织品的变色温度(纺织品开始变色的温度,测量三次,取平均值),变色时间(从开始变色到完全变色所需时间)。完全变色后停止加热,测量复色温度(纺织品开始恢复的温度,测量三次,取平均值),复色时间(从开始恢复到完全恢复所需时间)。

四、结果与分析

1.定性比较热敏变色纺织品性能

1.1着色难易

通过实验发现,涂层法较浸渍法所需的时间更短,只需要在一面刷一层便可以完成上色且不易脱落。浸渍法在搅拌后直接取出吸水后发现只有极少的染料保留在纱布上,必须浸泡30分钟才能完成上色。所以,涂层法较浸渍法更易着色。

1.2色泽鲜艳度

浸渍法所制纺织品的色泽鲜艳度高于涂层法所制纺织品。

1.3着色均匀度

浸渍法所制纺织品着色均匀,涂层法所制纺织品出现深浅不一的情况,浸渍法着色均匀度高于涂层法。

1.4软硬度

两种方法所制的纺织品均可以自由卷曲,但在用剪刀裁剪时,浸染法所制纺织品和普通纱布差距不大,但涂层法所制纺织品却十分难剪。所以,涂层法所制纺织品的硬度远大于浸染法所制纺织品。

2.定量比较热敏变色纺织品

2.1增重率

由表1和图1可知,浸渍法所制纺织品的增重率小于涂层法所制纺织品的增重率,相同条件下染色后的质量浸渍法所制纺织品小于涂层法所制纺织品。

表1 纺织品染色前后质量变化实验数据记录表

纺织品编号 |

S0 |

S1 |

S2 |

染色前质量(g) |

0.57 |

0.57 |

0.58 |

染色后质量(g) |

0.57 |

1.03 |

1.07 |

增重率 |

0 |

80.701% |

84.483% |

注:S0为作为对照组的空白纱布,S1为浸渍法所制纺织品,S2为涂层法所制纺织品

图1 纺织品染色后增重率

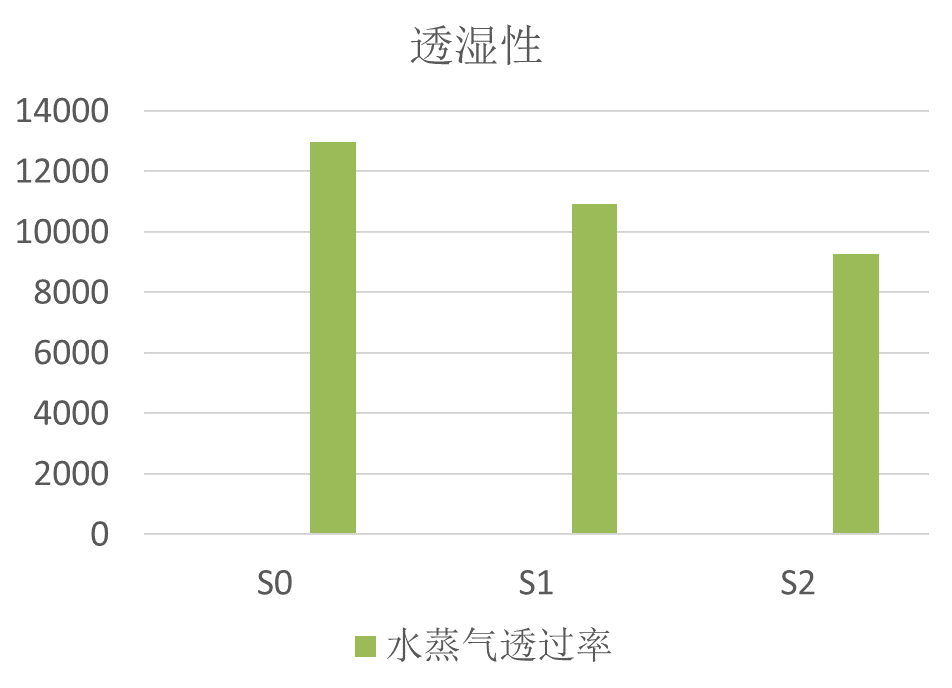

2.2纺织品透湿性

由表2和图2可知,染色后纺织品的透湿性都有所下降,其中浸渍法所制纺织品水蒸气透过率高于涂层法所制纺织品,浸渍法所制纺织品透湿性优于涂层法所制纺织品。

表2 纺织品透湿性数据记录表

纺织品编号 |

S0 |

S1 |

S2 |

放置前装置质量(g) |

56.42 |

56.93 |

56.99 |

放置后装置质量(g) |

54.13 |

55.00 |

55.35 |

水蒸气透过率 |

12,965.322 |

10927.105 |

9285.209 |

注:S0为作为对照组的空白纱布,S1为浸渍法所制纺织品,S2为涂层法所制纺织品;

水蒸气透过率单位为g/(24h![]() ),计算中

),计算中![]() 取3.14

取3.14

图2 染色后纺织品透湿性

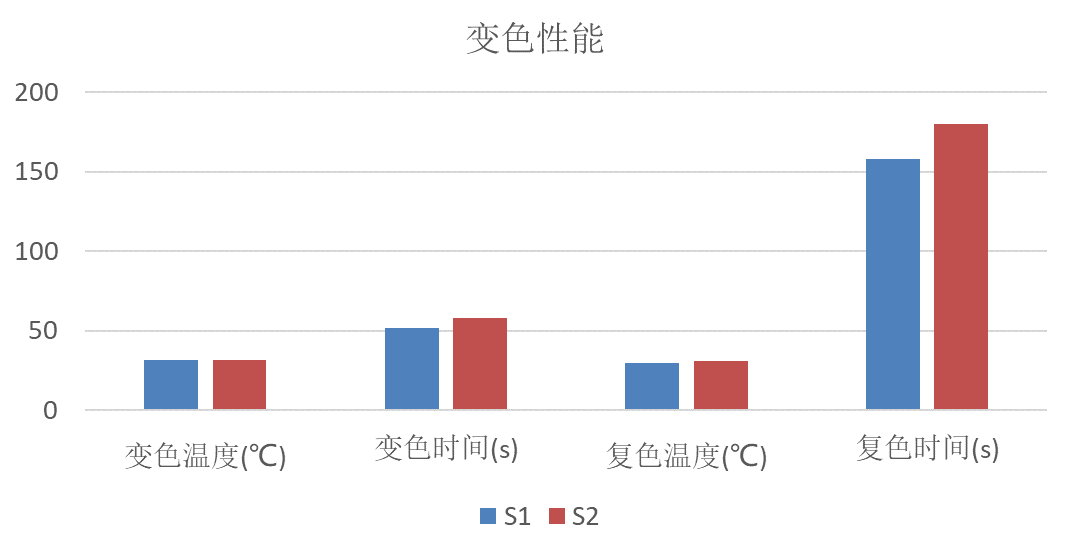

2.3纺织品变色性能

由表3和图3可知,浸渍法所制纺织品的变色时间和复色时间短于涂层法所制纺织品,两种纺织品变色温度基本一致,浸渍法所制纺织品复色温度略低于涂层法所制纺织品。所以,浸渍法所制纺织品的变色性能优于涂层法所制纺织品。

表3 纺织品变色性能测试数据记录表

纺织品编号 |

S1 |

S2 |

变色温度( |

31.6 |

31.5 |

变色时间(s) |

52 |

58 |

复色温度( |

29.8 |

31.3 |

复色时间(s) |

158 |

180 |

注: S1为浸渍法所制纺织品,S2为涂层法所制纺织品

图3 染色后纺织品变色灵敏度

3.分析

3.1两种制备方法的分析

浸渍法所用时间较长,无法控制染色图案,但无需过多的人工参与,生产成本较低,适合用于大量,大面积纺织品的制备。在实际制作衣物的过程中可应用于衣物大面积颜色的染制。图层法需较多的人工参与,但可以制作图案,花纹等细节装饰,可以自主选择不同部分的颜色,适合制作衣物上的装饰图案,标签等部分。在实际生产中,应将两种染色方法同时使用。

3.2两种制备方法所制纺织品的分析

浸渍法所制纺织品相同条件下质量更小,更柔软且透湿性更好,着色更加均匀,作为衣物的主要面料可以带来更舒适的穿着体验。涂层法所制纺织品相同条件下质量大,质硬且透湿性差,如操作不好还会有着色不均匀的情况,可用于纺织品前后的图案装饰,品牌商标的印制等。

五、结论

浸渍法和涂层法两种热敏纺织品的制备方法在实际纺织品生产中应协同使用,使用浸渍法制备衣物的底色和贴身部分,用涂层法制备衣物的装饰,花纹,商标部分。

六、参考文献

[1]微创博志教育.热敏变色纺织品的制备及其性能探究.

[2] 吴宝龙,吴赞敏,冯文昭. 有机热敏变色材料及应用[J]. 济南纺织化纤科技,2008(1):22-28.[3]刘慈欣. 三体.重庆出版社 ,2008.