心中的恩师 | 李因林:点亮学生阅读的心灯

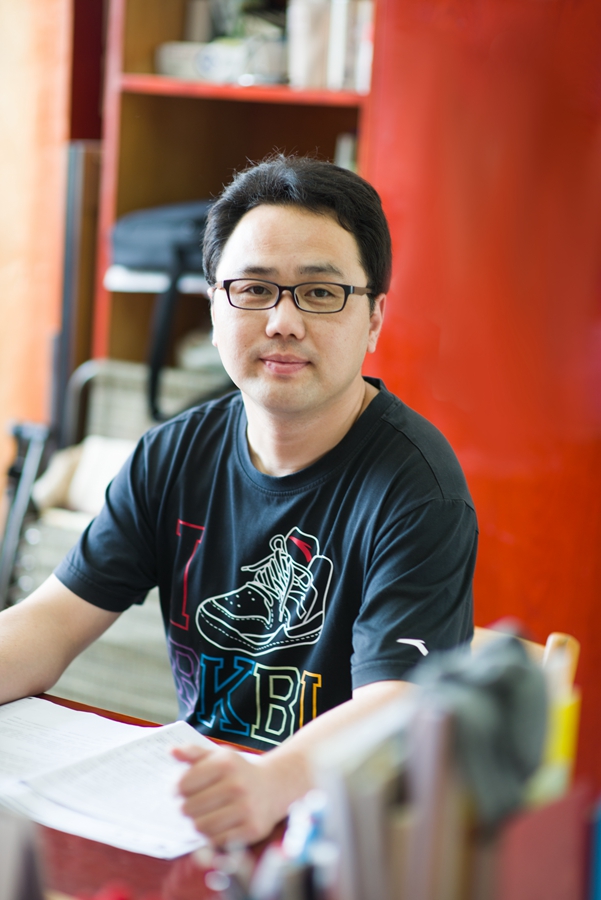

李因林老师是徐州市优秀青年骨干教师,徐州市高中语文学科中心组成员,2007年起迄今担任徐州一中语文教研组长11年,2011年迄今担任徐州一中语文学科主任兼年级教研组长。自2003年起担任徐州一中实验班的教学工作,在2005、2006、2008、2009、2012、2015、2018七届高三毕业年级任教,所带班级中有数十位同学考入北大、清华,其中包括徐州市文、理科状元数人,另有数百位同学考入复旦、南大、交大等一流名校。

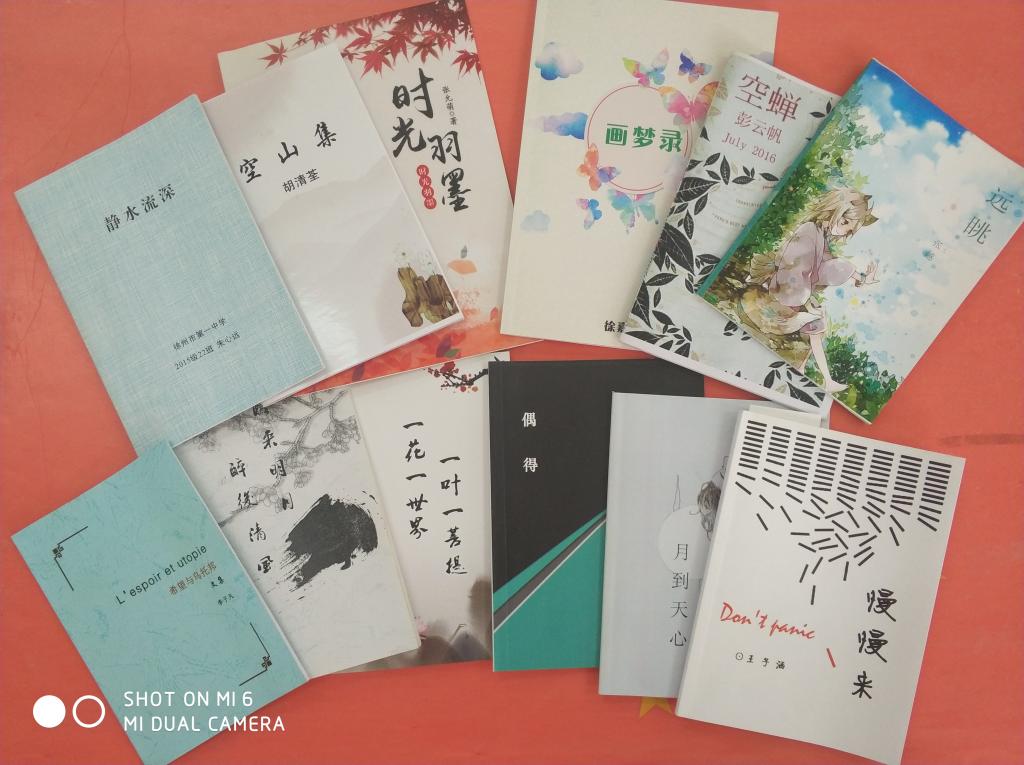

徐州一中明星社团“小草文学社”指导老师,徐州一中校报编辑。多次获得徐州市青少年文学协会授予的“优秀指导教师”、“十佳指导教师”称号,多次获叶圣陶杯、创新杯作文大赛优秀指导教师称号,徐州市优质课评比中获得大市一等奖,2009、2011、2012、2017四次局级考核优秀,徐州市教育局2017十大书香人物,并在省级以上刊物发表教育教学论文十余篇。

李因林老师说,他的读书经历大概可以归纳为兴趣所至——学以致用——回归兴趣这样一个过程。走上工作岗位之后,“学以致用”的思想在现实的需要面前越来越居于主导地位。在学生的心目中,语文老师是无所不知的。学生会假设你什么都该看过,什么都该懂,于是常会突然提出一个问题、一个作家、一本书,向老师请教。这就逼得你不得不更拼命地去读书,去涉猎学生所可能涉猎的,以便于能应付从容。有一个阶段,李老师每天在纸条上抄一首诗词,在早晨坐公交车的时候背诵;还有一个阶段埋头做了几十万字的摘抄,分门别类整理装订成册;还曾经立志给自己做一个阅读记录,读一本书,写一句评论,前后陆续写了约150本,目前还在继续写着。不能不说虽然是为了实用,但兴趣依然在悄悄发挥着作用。李老师曾说,像他这样一个并不勤奋的人,能坚持做这些事而不觉得太过痛苦,恐怕没有兴趣的支撑是不可能做到的算。

关于阅读与语文教学的关系,李老师曾评价,读书对于教学的帮助,恐怕只有语文老师最能体会个中滋味,当然,这也是就语文学科本身而言。语文教学的内功是学识和素养,招数是教育教学的技巧,二者相辅相成。新课程改革提出了四条语文核心素养:语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解,这些核心素养首先要求语文老师自身要有一套较高水平的知识体系。语言的拖沓与凝练有何区别,如何保持思维的逻辑性,美的鉴赏有哪些要素和特性,传统文化的精髓和表现在哪里,语文老师不懂这些,如何指导学生提升这些方面的素养。语文老师的读书和数学老师的做题都是苦练内功的一条途径,有时候不理解的人会对语文老师冷嘲热讽,认为语文老师最清闲,没事读读书多悠哉,殊不知语文老师读的不是玄幻小说,不是网络鸡汤,是《人类简史》,是《唐诗百话》。

阅读在写作教学上最能体现出其价值。迄今为止,中学作文教学始终没有出现过一套权威系统,得到广泛认可的作文指导教材。这其实和写作本身的特性有关。写作是一种创造性劳动,而非复制性劳动。为文之道就是文无定法,尤其是文学性写作。公文有其固定的格式个套路,只求说清,而文学则需力求说美。不读书的老师会把作文当作题目来教,因为他无法区分文章格调的高下,用词的精粗,所以我们常看到在实际教学中,老师用作文模板进行八股式教学。最终导致作文被简化为不跑题、列论据、拉框框。这种教法毁掉了多少有才华的学生,也让我们的语文教学走上了歧途。所谓“误尽苍生皆语文”,未必空穴来风。

李老师说,在最近几年的读书生涯中,他的读书观又发生了一些转变。最近跟学生提得最多的建议就是只读经典。读书并不只是为了消遣和实用,庄子所谓无用之用实为大用。经典作品的价值在于它们经历了漫长的历史的考验,经历了无数人的挑剔攻击,而存留至今屹立不倒。它们的意义和价值是获得了认证的。这与那些喧嚣一时而迅速归于沉寂的流行书、畅销书不可同日而语。去读一读那些伟大的心灵,看看他们是怎样认识这个世界,让读书回归到它最本真的目的——了解这个世界,思考这个世界。