从叙事角度看现实主义的演替与第三时间的兴起

从叙事角度看现实主义的演替与第三时间的兴起

文学作品以反映现实为目的与义务,因此,“现实主义”的创作一直备受重视;同时,创作与阅读的辩证关系一直在被讨论,如法国著名文学家、哲学家、社会活动家萨特曾提出“文学介入论”:创作是为阅读而设的引导,阅读是引导下的创作。综合这两点,时间显得尤为关键,故事时间、叙事时间、阅读时间三者之间比重也在不断变化,创作现实主义也在因此而不断发展。本研究性学习以此变化为切入点,深入探究叙事、现实主义与第三时间。

Ⅰ.“想象力环境”的变化——三种现实主义

现实主义从叙事角度分析,可分为三个阶段:自然主义现实主义、漫画动漫现实主义、游戏性现实主义。

自然主义现实主义是近代以来对于“现实”的生产,其叙事内容主要为“大叙事”,即具有全景知识幻觉,在时间上以从后世向历史回望的回溯点,主角通常具有一种“主角光环”。如《平凡的世界》便是典型的大叙事作品,在故事的选择上,作者选取了改革开放前后的奋斗故事,读者对相关的历史背景知识有充足的了解;作为改革开放已经取得成果时开始创作的作家来说,作品的展开是回溯式的发展过程,其昂扬向上的基调是确定的,读者在阅读时对于作品的大体走向没有疑问。它所追寻的是一种“世界图像”(海德格尔),即“由可摆置的存在者构成,并且以系统的形式摆在我们面前。”

漫画动漫现实主义则表现为“小叙事”,作者为读者设置的视野不再是宏阔的,而是限定性的,它或许只是局限于一个未知的城市,一座学校,甚至于几个人、一个人;自然,从时间的角度,读者看到的是一个个事件点,情节自然的表现出首次发生的特点,而非回溯点般是事件发生后的再加工再叙述;在角色方面,角色实现了独立,角色不再属于故事,而是可以自主存在的,故事也不再围绕结局展开,而是为塑造角色服务。该叙事方式主要应用于轻小说、漫画、动漫作品。如该类代表作品《凉宫春日系列》(谷川流著作)。“我对普通的人类没有兴趣。你们之中要是有外星人、未来人、异世界来的人、超能力者,就尽管来找我吧!以上。”这位就是在开学的自我介绍中,发言惊爆的凉宫春日。对于平淡无聊的日常生活无法忍受的她,创立了一个不可思议的社团——让世界变得更热闹的凉宫春日的团,通称SOS团。作品围绕着这个社团为中心展开故事,成为“没有结尾的日常”。作品没有宏大的主题,而是着重塑造了凉宫春日、长门有希等形象。该类作品则体现了后现代社会中故事的倒塌或多语,以及人工环境的诞生。

游戏性现实主义则体现了虚拟现实与人的多异性生活的可能。在游戏性现实主义中,角色对应的不一定就是特定的自我,或者自我的某个方面,而是相反,它是一种激活自我的不可能性的发生的东西。角色是一种性格个性的形象,同时也是故事功能。而角色的独立,形成了对"故事功能"的违背。以角色与角色功能属性的统一在游戏现实主义中被打破了,角色可以自由地漫射现实乃是一种游戏性存在,是"后设故事"的结果,即来自于一种"游戏性的现实主义"。该类叙事手法常见于各类电子游戏中,形式丰富。

Ⅱ.对三种现实主义的深入探究

首先对比两种叙事角度:自然主义现实主义与漫画动漫现实主义。

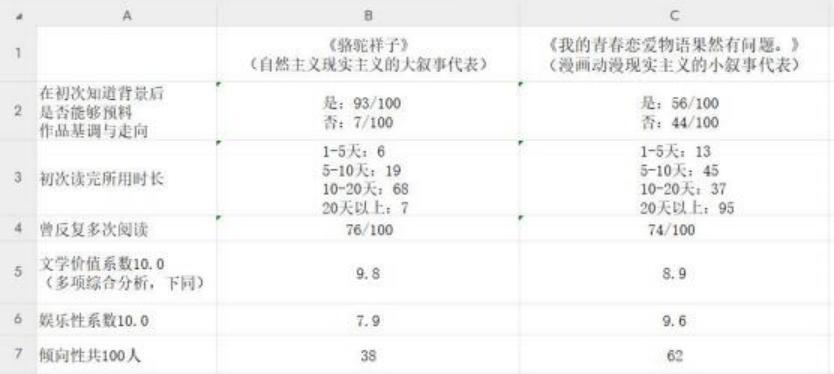

小说《骆驼祥子》以旧北平为背景,描写了一个外号“骆驼”名叫祥子的人力车夫的悲惨遭遇,反映了生活在城市最底层的广大劳动人民的痛苦,暴露了旧社会的罪恶。该小说约20万字,是自然主义现实主义下大叙事的典型作品。轻

小说《我的青春恋爱物语果然有问题。》则通过讨厌人际关系、温柔、青春,不屈于孤独而适应孤独,总是念叨“现充爆炸吧”的高中生比企谷八幡,讲述了围绕侍奉社展开的故事,着力塑造了“孤独的大老师”比企谷八幡、完美却冷漠的雪之下雪乃、温柔迎合的由比滨结衣等令人印象深刻、且一直保持着极高讨论度的角色。该轻小说约18万字,是漫画动漫现实主义小叙事的典型作品。下面是相关调查结果。

由调查结果显示,虽然大叙事具有更高的文学价值,但反而是小叙事作品更能受到读者的选择。这展现的便是“大叙事的衰退”。对大叙事的衰退一词的表现,常识性地进行理解的话,会产生如此的疑问。但是,如此的反论是基于一种误解。因为以后现代理论所提出之大叙事之衰退,并非是论述探讨故事之本身的消灭,而是探讨对社会整体其特定的故事之共有化压力的低落。亦即,重点在于指陈出「不论内容为何,总之,特定的故事应该为全体所共有」这般后设叙事性的集体认同已经消灭的事实,并进行探讨。

在现今之后现代,与近代时空相同,无数的大叙事持续地被创造、流通、不断被消费。愿意相信这类大叙事与否是个人的自由。但是,在后现代的相对主义性且多元文化主义性的伦理下,假设我们相信某个大叙事,我们也不能认为其他人也必须相信同样的叙事。举例来说,假设你是特定宗教的狂热信仰者,在现代社会该宗教即使是被认同的,但你若认为所有人都应该皈依你信仰的神,侵害了对其他神祗应有的宽容,即使你认为那是信仰的表现,但如此行为是绝不被允许的。换句话说,在后现代论述中,所有的「大」叙事只能被视为其他多样化的叙事之一,只能被当作小叙事得到允许进行流通(如认为不能允许如此的认知,就是所谓的基本教义主义)。这便是大叙事的衰退。

接着我们来看游戏现实主义。

游戏并不是来自人们理性生活的"放松",而是镶嵌在人们现实世界之中的议题:正是游戏,才暴露了无法被象征界和想象界完全征服的那部分真实。更有趣的是,游戏不仅仅是哲学性的,还是历史性的。19世纪以来,人类对于理性主义的强烈认同,对于自制、自律和自智的超级自我﹣﹣也许就像弗洛姆所意识到的,乃是一种"中产阶级自我"的幻想物﹣﹣的苦求,养育了游戏的社会政治内涵。"游戏"通过凸显"玩游戏的人"的控制能力,却显示出自制、自律、自智时代中潜伏的"非人化冲动"-﹣即不想完全被纳入异化劳动规则中的无意识冲动。在这里,"非人化"不是人的去人性化,而是按照自己身体经验的方式而不是社会内在规定的方式所进行的"人化",即"非社会性人化"。在传统的哲学、社会学和人类学研究视野中,作为对象的"游戏"乃是那些"面对面"的人类活动,时至今日,"游戏"早已是虚拟现实的故事化空间;在传统的文艺理论或文艺美学的研究者看来,游戏乃是一种借助于"叙事"实现外壳构建起来的快感行动,然而,游戏作为一种"叙事",却修改了故事的时间性线索,而敞开了玩家在游戏活动中的"事件性行动"的大门,在文化研究的思想脉络中,"游戏"(街机、吹口哨的少年以及海边冲浪者)是青年人抵抗性的表征,而看不到游戏的"享乐沉溺"本身对于不确定性的迷恋(抵抗终究是一种暗含着确定性的行为)。

例如,《原神》是由米哈游自主研发的一款全新开放世界冒险游戏。游戏发生在一个被称作提瓦特的幻想世界,在这里,被神选中的人将被授予神之眼,导引元素之力。你将扮演一位名为旅行者的神秘角色,在自由的旅行中邂逅性格各异、能力独特的同伴们,和他们一起击败强敌,找回失散的亲人——同时,逐步发掘原神的真相。游戏为玩家(即阅读者)服务,玩家的操作将创造属于自己的作品,将“玩”,即读者的创作放在首位,更具有沉浸力。

Ⅲ.探究原因——“第三时间”、“元宇宙”的兴起

传统叙事与游戏叙事相比,游戏叙事乃是创生传统叙事所没有的"第三时间"的叙事。传统叙事的故事时间与叙事时间紧密结合,形成了故事的封闭性;读者对故事的阅读(阅读时间)被空壳化了。现象学所假定的"理想读者",体现了这种阅读时间的空壳化:理想读者是一种设定的虚化角色,它永远在现实层面上没有现实性基础。在这里,"阅读"变成了一种个体活生生的生命经验被剥夺的过程。简言之,传统叙事对叙事的阅读者(文本使用者)是结构性地排斥的,文本的使用时间变得毫无意义。而游戏叙事恰恰与此不同:游戏叙事的奥秘恰恰在于游戏文本的使用时间。游戏故事乃是把故事时间和叙事时间框架化,其目的乃是将游戏行为,即"玩"的时间存放进去,或者说拯救出来。

第三时间的拯救表现为三个特点:

第一,角色的具身化。小故事是空间性的故事:它把传统故事的线性秩序轻巧地转换为空间秩序,即彻底改变了故事的时间性逻辑,而代之以空间化逻辑,也就是"故事空间化"。故事的主人公乃是永恒不变的"自我"-﹣这不再是弗洛伊德所设想的角色代言人,而就是自我肉身;传统的故事中,人与故事是表达和被表达的关系;而虚拟现实故事中,人与故事是共同行动的关系:是人在驱动故事,而不是故事在引导人,这是小故事的关键性逻辑。在这里,正是角色的具身化,才能给予元宇宙行动的动力。Avatar 这个概念,所蕴含的含义不仅仅是隐喻性的使用了阿凡达电影的形象,更是说明了这种角色具身化的特点:每个人可以使用通用的形象,却都是一个独一无二的Avatar ;玩家把自己所有的行动,通过这个角色来完成,从而赋予了这个角色生命的经历和逻辑,也就具有不可交换的独特经验和记忆。在这里,角色仿佛是活的,而现实的而人则是死气沉沉的。

第二,故事的行动化。小故事的文体哲学也蕴含了崭新的理念"故事是一种行动",即小故事乃是去故事之历史性,而倾向于故事的"动作性",即小故事是一种进行时状态的叙事。故事以角色的行动为引导,从而可能具有更开阔的想象力和角色人生的多样态。叙事的核心不是游戏文本本身,而是如何进行游戏,即如何在游戏中完成游戏。简言之,只有"游戏行动"才能设定完整而独立性的人的自在态度,即"玩"才是游戏的全部意义,而不是游戏本身。

第三,命运的事件化。传统故事中,"结尾"乃是回溯点的辩解时刻,即将故事中的人物命运转换为大故事历史的时刻。小故事走向传统故事逻辑的反面:角色,是可以永远生活下去的;也就是说,故事的结尾和结局是完全一体化的。行动的角色,沿用的沉浸时间来完成叙事,所以,个人的命运,既是结局也是结尾;进一步讲,一个角色的行动,如在元宇宙中约人喝咖啡或者排练话剧,这是完全没有事先规定性的事件,能否活动成功,完全在于角色交流的具体过程,或者说真正值得享受的正是这个不知道结局的过程本身;一个行动如果终结,也就是这个小故事结尾发生的结局时刻:再也不去约这个角色喝咖啡或者排练这个剧本。只要角色不再行动,不再沉浸在特定的行为过程中,结尾立刻转换为结局。在这里,"悬念即事实",任何预测和假设,都是实时性和事实性的悬念本身。"一切 都是事件",也就是元宇宙中的命运,都是事件性的,而不是可以在游戏中预设 的。元宇宙内部角色的命运都是没有结尾主导的行动,或者说都是"顺其每个人 的自然"真实发生的故事集群。谁也不知道自己的命运下一刻会是怎样。与之相反,元宇宙所开启的虚拟现实叙事,则是真正意义上的碰撞性的小故事集群。每个人都带着自己的"小故事"在元宇宙中行动,这里没有中心化的生存主题,所有发生的事情,都是"正在发生事件",而不是"为了证明历史的正确性或悖谬性而 发生的故事"。简言之,元宇宙的虚拟现实叙事是这样一种叙事:每个人都在生成自己的小故事;而每一个小故事都是不知道结局的沉浸性事件。

传统故事态的典型特点之一,乃是"结尾与结局"的分立。结局指的是故事时间的结束,可以是情节动因的结束,也可以是急转直下,呈现事件的断裂性;而结尾则是叙事时间的结束,或者说,结尾乃是讲述故事的行为的终结。两者的对立统一,形成了故事的闭合。游戏恰恰相反,它的叙事时间与玩游戏的时间——即我所说的"第三时间"-﹣巧妙嫁接,故事时间被悬置,叙事时间变得界限模糊,"结尾"发生的时刻,恰恰是激活第三时间的重复叠加的时刻——一个在故事中死掉的"玩家"如果继续接着玩,那么,游戏的真正意义才被释放。重要的不是"故 事在哪里终结"(结局如何成为结尾),重要的是"玩家从哪里重启"(第三时间在不断重复使用游戏故事的过程中构建自身)。简言之,传统叙事只有故事时间和叙事时间,并且以"叙事时间"为核心,暗中取消了"使用时间"(阅读);而游戏的故事时间和叙事时间的全部意义就在于激活"使用时间"(玩游戏的时间)。