细胞发酵与无细胞发酵差异及影响酶活性因素的探究

、

细胞发酵与无细胞

发酵差异及影响酶活性因素的探究

姓 名 李致远

指 导 教 师 董婷婷、安婷婷

学 校 徐州市第一中学

日 期 2021年10月

细胞发酵与无细胞发酵差异及影响酶活性因素的探究

李致远

指导老师:董婷婷、安婷婷

【摘要】研究了细胞发酵与无细胞发酵差异及影响酶活性的因素,通过对细胞发酵效果的探究,无细胞发酵,以及探究酶活性的促进剂和抑制剂三个实验,了解了有关细胞发酵的部分内容。从诺贝尔奖经典实验入手,亲自探究了细胞发酵的相关内容,通过长时间的实验,观察,了解了:在质量分数为10%的蔗糖溶液下,添加2 g酵母,发酵情况最佳;质量分数为10%和30%的蔗糖溶液对发酵的影响有区别;对唾液淀粉酶起促进作用的为:6%NaCl,对唾液淀粉酶起抑制作用的为:CuSO4和Na2SO4。

【关键词】细胞发酵、无细胞发酵、促进、抑制

一、研究背景

诺贝尔奖是以瑞士著名化学家、硝化甘油炸药的发明家诺贝尔的部分遗产作为基金创立的奖项。在诸多诺贝尔奖的获奖名单中,一位诺贝尔奖获得者吸引了我的兴趣,他曾因付不起学费而辍学,最终凭借对科学研究的兴趣和细心观察,打开了现代生物的大门,他叫爱德华·毕希纳(下文简称毕希纳)。

从18世纪到19世纪,人们对发酵过程知其然不知其所以然,很多人认为发酵只是单纯的化学反应。直到1857年,法国科学家路易斯·巴斯德(下文简称巴斯德)通过著的曲颈瓶实验(图1),彻底否定了生命的自然发生说。

图1

巴斯德提出在酵母细胞中存在一种活力物质,并将其命名为“酵素”。他认为发酵是这种活力物质催化的结果,而且其活力物质只存在于生命体中,细胞破裂就会失去发酵作用。

1838到1878年期间,以巴斯德和李比希为代表的科学家,对于发酵本质发生了持续的争论。巴斯德认为发酵是一种生物学过程,酵母菌的代谢活动是发酵最重要的原因;李比希认为发酵只是单纯的化学反应,酵母不是发酵的原因。

1878年,德国生理学家威廉·屈内首次提出了酶这一概念。随后,酶被用于专指胃蛋白酶等物质,酵素指活体细胞产生的活体物质。

直至1897年,毕希纳对发酵的深刻研究,证明了发酵过程并不需要完整活细胞存在,彻底解决了关于发酵的争论。

本研究的目的是为了深刻了解细胞发酵和无细胞发酵差异及影响酶活性因素,并在本次实验中复刻了诺贝尔奖的经典实验——探究无细胞发酵的过程。

二、实验材料

1. 实验仪器:显微镜、电子秤、离心机、温度传感器

2.试剂:蒸馏水、10%质量分数蔗糖溶液、20%质量分数蔗糖溶液、30%质量分数蔗糖溶液、酵母提取液、唾液、碘液、1%淀粉溶液、1%NaCl溶液、6%NaCl溶液、0.1%CuSO4溶液、7.5%Na2SO4

3.其他材料:滤纸、剪刀、橡皮管、针筒、石英砂、导管、离心管、试管、烧杯、玻璃棒、量筒、点滴版

三、研究过程

1.底物浓度对酵母细胞发酵效果的影响探究

1.1显微镜观察酵母菌

1.1.1取少量酵母放入离心管,向离心管中加入清水,用吸管混匀得到样液。

1.1.2取一滴样液在载玻片上,盖上盖玻片,在显微镜下观察(图2)。

图2

1.2搭建简易排水集气装置

1.2.1用橡皮管连接导管,并插入烧杯中。

1.2.2取离心管插入双孔橡胶塞剩余一空,便于收集排除的液体。

1.2.3将所有装置连接好,并将两个导管调整至同一高度(图3)。

图3

1.3配置指定质量分数的溶液:0(清水)、10%、20%、30%质量分数的蔗糖溶液,写上相对应的质量分数,备用,另取4个100 mL塑料瓶,加入100 mL清水。

1.4加入酵母,开始发酵:取4份2 g酵母,依次置于0、10%、20%、30%的蔗糖溶液人中,放入后迅速拧上橡胶塞,轻轻震荡瓶子,静止等待发酵。

1.5观察发酵过程,在0、5 min、10 min、15 min、20 min、25 min、30 min时,记录各塑料瓶对应离心管中收集的液体体积,并标出液体体积最高点的刻度线位置。

1.6绘制表格,记录数据。

2复刻诺贝尔经典实验——探究无细胞发酵过程

2.1对酵母进行研制和处理

2.1.1将干酵母和研钵置于-20 ℃冰箱中冷冻1 h。

2.1.2用电子天平称取1 g冷冻的干酵母置于研钵中;加入1 g石英砂,研磨约5 min,置于-20 ℃冰箱中冷冻1h后再取出研磨15 min。

2.1.3取少量研磨后的粉末加入点滴板,加5滴清水,混匀后滴置于载玻片上,盖上盖玻片,于显微镜下观察,若看到较多酵母细胞,需向研钵中加6 mL清水,继续研磨,观察,直至观察到较少的酵母细胞为止。

2.2制取破碎酵母提取液:将酵母混合液倒入离心管,另取一个10 mL离心管,注入清水,使两支离心管质量基本一致,放入离心机对角位置,于2000 r/min离心10 min,得到上清液。

2.3取5支5 mL针管,用记号笔标记1、2、3、4、5;用剪刀将橡皮管剪成5段,每段10 cm。

2.4染料溶液制备:取30 mL塑料瓶,向瓶中加入10 mL清水,滴一滴颜料,混匀备用。

2.5将针管拔出,用滴管向其中滴加对应添加入,放入针筒管,使针筒小口端朝上,将针筒塞推至3 mL刻度处。

2.6用滴管吸取步骤2.4制备的染液,从一端滴入皮管,注入液滴的体积占皮管的2 mm,使皮管竖立,轻轻敲动,使液滴下落1 cm左右。

2.7皮管装回针筒,水平放置,静置5到10 min,用圆珠笔记录液滴位置。

2.8在反应0、10 min、20 min、30 min记录有色液滴移动的方向和距离,反应30 min后,卸下装置,用直尺测定液滴移动距离。

3探究影响酶活性的因素

3.1唾液淀粉酶的准备:用蒸馏水漱口,除去残渣后,含一口蒸馏水,轻漱口1min,吐入烧瓶中,加入等体积蒸馏水。

3.2配置所需试液:1% 淀粉制备:取0.5 g 可溶性淀粉,放入49.5 mL塑料烧杯中,并加入45 mL水,贴上标签备用;。

1%NaCl溶液制备:取0.1 gNaCl,溶解于9.9 mL(可估测)水中,贴标签备用;

6%NaCl溶液制备:取0.6 gNaCI,溶解于9.4 mL(可估测)水中,贴标签备用;

0.1%CuSO4,溶液制备:取0.05 gCuSO4,溶解于49.95 mL(可估测)水中,贴标签备用;

7.5%Na2SO4。溶液制备:取0.75 gNa2SO,溶解于9.25 mL(可估测)水中,贴标签备用;

3.3碘液的制备:取5%卢戈氏碘液0.5 mL置于离心管中,配置10 mL碘液。

3.4取6支离心管,依次编号1、2、3、4、5、6,并加入到离心管中。

3.5取塑料小管,放入30到40 ℃的温水,温度计测定温度,将6支离心管放入塑料小碗中(图4),计时15 min。

图4

3.6测定:依次取出6个离心管的液体各1滴滴入点滴板的凹槽。

3.7滴加碘液,观察结果:向点滴版6个凹槽内分别滴加1滴碘液,观察颜色深浅并记录数据。

四、结果与分析

实验一:

时间 蔗糖浓度0 10% 20% 30% |

0 min 0 0 0 0 5 min 0 3 2 0 10 min 0 16 5 0 15 min 0 31 11 3滴 20 min 0 52 23 5 25 min 0 77 39 10 30 min 0 排尽 48 18 |

表格1

通过表格1可以看出:不同溶液对应的离心管中收集的液体体积不同,不同溶液产生的液体由多到少的顺序为:10%质量分数蔗糖>20%质量分数蔗糖>30%质量分数蔗糖>清水。其中发酵速度最快的是10%质量分数的蔗糖溶液。

在0-30 min内,质量分数为10%质量分数的蔗糖溶液酵母产气量随着时间的增加而增加,说明质量分数为10%的蔗糖溶液能够促进酵母菌发酵。 在0-30 min内,质量分数为0的蔗糖溶液未收集到液体,两者导管里没有上升水柱,推测原因可能是:质量分数为0的蔗糖溶液不能使酵母菌发酵。

综上所述,此实验设置的处理中,在质量分数为10%的蔗糖溶液下,添加2 g酵母,发酵情况最佳。

实验二:

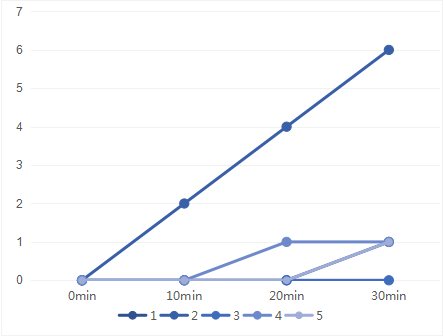

不同处理下液滴移动距离

表格2

通过表格2可以看出

在0-30 min内,蔗糖浓度为10%时可以观察到皮管里的液滴向外移动,同时针筒内有气泡产生,以上现象说明酵母提取液可以进行发酵。 质量分数为10%和30%的蔗糖溶液对发酵的影响有区别。

实验三:

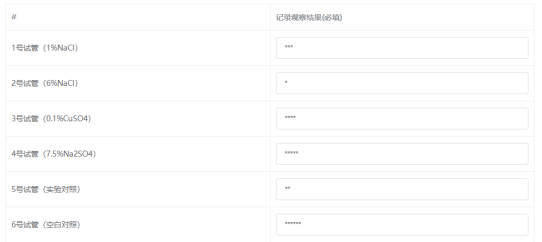

图5(*越多代表蓝色越深)

通过图5可以看出:6个离心管的溶液反应后的蓝色由浅到深排序为:251346。可判断出以上物质对唾液淀粉酶起促进作用的为:6%NaCl,对唾液淀粉酶起抑制作用的为:CuSO4和Na2SO4。CuSO4和Na2SO4即为唾液淀粉酶的抑制剂,NaCl为唾液淀粉酶的激活剂; 随着氯化钠溶液的质量分数增高,对唾液淀粉酶的作用效果变化情况为更好,更快。 推测本实验结果产生的原因可能是:NaCl的浓度不同。

五、结论

(1)诺贝尔的经典实验,打破活力论的桎梏,使科学家认识到许多复杂生命问题可在体外进行研究,从而激发大批科学家投身生物化学领域。19世纪末,科学界还缺乏生物化学独立学科,而无细胞酵解发现无疑推动了该领域的发展,1905年生物化学专业杂志的出现宣告该学科的诞生,为20世纪生命科学的发展奠定了坚实的基础。

(2)该发现带来更多、更大的问题,如酵素本质(酶的问题)、蔗糖转化乙醇机制(代谢问题)等,对这些问题的研究成为生物化学的中心,因此称其为奠基作用一点都不为过。毕希纳并没有进一步阐明酵解的机制,但却促使一大批科学家开始研究,特别是将这些问题转移到化学家的实验室,成为化学家试管中的一项重要研究内容。

(3)毕希纳的发现可以说是一个“意外”,也可以说是一种幸运。1959年诺贝尔生理学与医学奖获得者科恩伯格评述,巴斯德运气不佳,使用的巴黎酵母是蔗糖酶缺陷,故酵母汁无法发酵,而毕希纳则吉星高照,他的慕尼黑酵母抽提液中有相当量蔗糖酶保存活力。然而,正如巴斯德所说“幸运只喜欢有准备的头脑”,而毕希纳恰具备这种头脑,没有忽略偶然现象,最终发现无细胞酵解,但有点黑色幽默味道的是毕希纳的幸运恰恰颠覆了巴斯德的结论。

不可否认的是,巴斯德的错误观点在一定程度上阻碍了生物化学的发展进程,但我们应该看到的是,任何结论在得出之前都应该进行充分的实验论证,而不是通过几个实验就得出结论,只有大量的实验数据才能说明问题。同时,盲目地听信别人的观点也不是一个研究者应该做的事,一个问题可以有很多的考虑角度,只有在不同的角度都进行了合理的考虑和研究后才能得出正确的结论。

科学研究的历史上,错误的观点层出不穷,但是人类对世界的认识正是在对这些结论的怀疑上不断发展的,在研究中,批判地看待常规的观点,往往能够有新的发现!

六、参考文献

期刊:

1.张倩雯,王春霞,杨丽芸等影响酿酒酵母发酵过程的因素分析

2.郭晓强,冯志霞”无细胞酵解的发现及意义“医学与哲学